Teil 1 | Teil 2 | Teil 3

Und isch?

Nun ist es so, dass in weiten Teilen Deutschlands der ich-Laut kein ich-Laut mehr ist, sondern ein isch-Laut — und der ist bestimmt jedem schon einmal begegnet.1 Gute Mainzer sagen z.B. Tscheschisch, Geschischte, wöschentlisch, … überall, wo im Hochdeutschen ein ich-Laut zu erwarten ist.

Dieses Phänomen nennt man “Koronalisierung”. Der gesprochene Laut ist nicht ganz genau das [ʃ] <sch>, das man aus dem Hochdeutschen kennt, oft ist es noch etwas näher am ich-Laut dran. Dazu benutzt Herrgen (1986) das Symbol [ʆ] (das kurz darauf aus dem internationalen phonetischen Alphabet entfernt wurde — jetzt richtig wäre wohl [ʃʲ]. Egal, es ist sehr nahe an [ʃ] dran, weshalb ich es einfach bei letzterem belasse).

“Nee, Du nisch!” — “Ach … :(“

Der ach-Laut darf nicht mitspielen. Er wird so ausgesprochen, wie im Hochdeutschen auch. Das ist auch logisch, wenn man sich an die Assimilation zurückerinnert: [ʃ] wird ja noch weiter vorne im Mund ausgesprochen als [ç] (da, wo auch die vorderen Vokale ausgesprochen werden — zu denen passt es also perfekt!), die ganze Bewegungsersparnis für die Zunge wäre futsch, wenn sie nach a, o oder u so weit nach vorne rutschen müsste.

Woher kommt der isch-Laut?

Dass der ich-Laut verschwand, ist sehr ungewöhnlich, denn sowohl im Hochdeutschen als auch in den Dialekten des betroffenen Gebiets gibt es ihn!

Ein Blick in den Kleinen Deutschen Sprachatlas zeigt, dass nur ganz, ganz wenige Ortspunkte mit [ʃ] belegt sind: 14 Stück insgesamt (das sind 0,23% aller Belege, quasi alle in Mitteldeutschland). Es handelt sich also nicht um eine alte dialektale Form.

Herrgen führt einige mögliche Grunde für den Wandel von [ç] > [ʃ] an (S. 115 ff):

- phonetisch (d.h. lautlich): [ç] und [ʃ] klingen sehr ähnlich und [ʃ] ist leichter auszusprechen (Natürlichkeitstheorie!)

- phonologisch: [ç] wird nur sehr selten benötigt, um ein Wort von einem [ʃ]-Wort zu unterscheiden, die Verwechslungsgefahr beim Zusammenfall ist also sehr gering (Fälle, bei denen dann Homonymie — also Gleichklang — entsteht, sind z.B.: Menschen — Männchen, (sie) wischt — Wicht, Löscher — Löcher, Kirsche — Kirche)

- sprachextern (fehlende Norm): Was standardsprachlich “richtig” ist, wird von der Sprechergemeinschaft sehr genau wahrgenommen, ebenso, was sich für einen örtlichen Dialekt “gehört”. Die Umgangssprache (oder, wie Herrgen sagt, der “Substandard) ist bei weitem nicht so fest an Regeln und Normen gebunden, sodass die veränderte Aussprache viel leichter eintreten und um sich greifen konnte. Deshalb kommt die Koronalisierung so oft in Städten (bzw. dort zuerst) vor, wo regionale Umgangssprachen benutzt werden.

Wann hat das alles angefangen?

Eine der ersten Erwähnungen des Phänomens stammt von Reis (1892, zitiert nach Herrgen), der bemerkte, dass “in Mainz, Darmstadt und anderen Orten” die Laute [g] und [ç] <ch> mit dem Laut [ʃ] <sch> zusammenfielen (“in den letzten Jahrzehnten”, schreibt er). Der Lautwandel ist also ziemlich neu, 150 Jahre sind für eine Sprache nicht sehr viel.

Beispiele bei Reis sind masche ‘morgen’ (vorher war es schon morje geworden), selisch ’selig’ und das klassische isch ‘ich’.

“Der Südhesse [kann …] den ich-Laut überhaupt nicht sprechen”

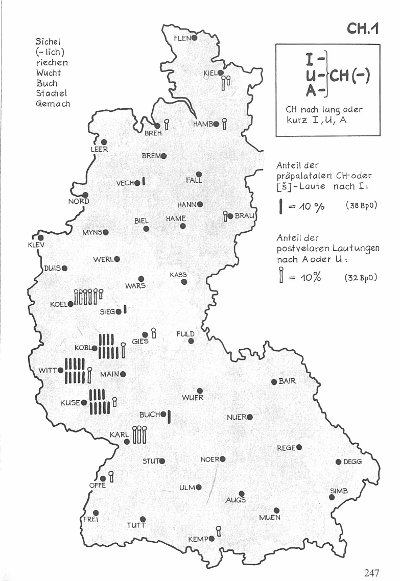

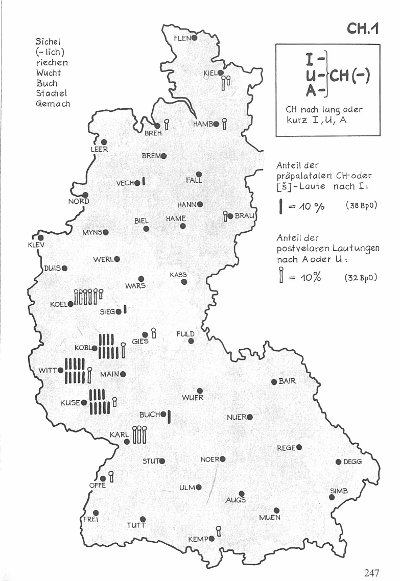

Die Verbreitung dieses Phänomens herauszufinden war recht trickreich — geholfen hat mir schließlich Herrgens Dissertation und ein Blick in Königs “Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in der Bundesrepublik Deutschland” (1989). Aus letzterem stammt die Abbildung hier — die Orte mit [ʃ] haben schwarze Balken.

Königs Atlas ist zwar mit Vorsicht zu genießen, denn es wurde für jeden eingezeichneten Ort (insgesamt 44) nur eine Person befragt (dazu noch fast alles Freiburger Studenten — das erklärt die Beschränkung auf die damalige Bundesrepublik), dafür war die Analyse der Einzelperson sehr ausführlich, jede Person las ca. 45 Minuten lang Texte und Wortlisten vor.

Man sieht also, dass [ʃ] im westmitteldeutschen Gebiet bei den SprecherInnen aus Koblenz, Kusel und Wittlich in 90 bis 100% nach [i] (also vorderem Vokal) gebraucht wird. Die Mainzerin hat versagt 😉

Diese Verteilung bestätigt die Feststellungen Herrgens — er findet das [ʃ] fast ausschließlich im mitteldeutschen Raum.2 Er zitiert einzelne Grammatiken, die es für die Dialekte Ripuarisch, Moselfränkisch, Hessisch, Rheinhessisch und die Gebiete Odenwald und Bergisches Land im westmitteldeutschen Gebiet belegen und lässt auch den Osten nicht vor: dort kommt es vor allem in Leipzig (hey André!), Dresden und Chemnitz vor (also im obersächsischen Gebiet).

Insgesamt stellt er fest, dass es kein geschlossenes Gebiet gibt, sondern immer Inseln, die meist Großstädte umgeben (im westmitteldeutschen Gebiet sind das Köln, Frankfurt, Mainz, Darmstadt und Mannheim/Ludwigshafen) — das passt ja gut zum oben erwähnten sprachexternen Faktor.

Die Überschrift ist übrigens ein wunderbares Zitat aus Bauer (1957), zitiert nach Herrgen: “Der Südhesse [kann …] den ich-Laut überhaupt nicht sprechen” — das waren noch Zeiten, als SprachwissenschaftlerInnen sich so ausdrücken konnten!

Der Cliffhanger

Im nächsten und letzten Teil dieser Serie wird aufgedeckt, wie die Menschen mit ihrem [ʃ] so umgehen, wenn keiner aufpasst!

Weiter zu Teil 3 …

Weiterlesen →

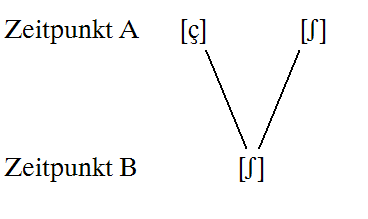

Zum Zeitpunkt B ist es unmöglich, einem Wort anzusehen, ob es ursprünglich (und hochsprachlich jetzt noch) [ç] oder [ʃ] hat(te). Man lernt ja nicht zu jedem Laut seine Entstehungsgeschichte dazu.

Zum Zeitpunkt B ist es unmöglich, einem Wort anzusehen, ob es ursprünglich (und hochsprachlich jetzt noch) [ç] oder [ʃ] hat(te). Man lernt ja nicht zu jedem Laut seine Entstehungsgeschichte dazu.