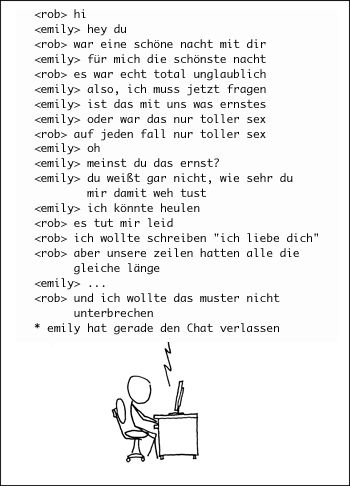

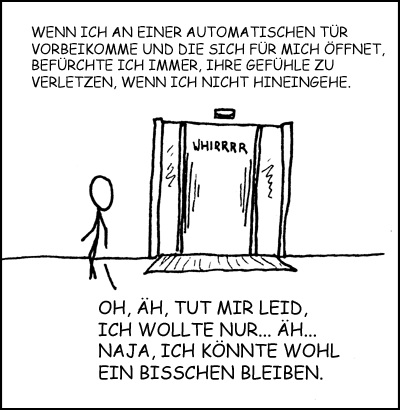

Ich plane gerade ein Seminar zum Thema „Onlinekommunikation“ für das akademische Jahr 2008/2009 (und frage mich, wann genau meine Spontanität verloren gegangen ist). Wie jedes Medium erzeugt natürlich auch das Internet seine eigenen Botschaften (schade, dass McLuhan das nicht mehr miterleben durfte, seine Meinung zum „Web 2.0“ hätte ich dann doch gerne noch gehört). Ein extremes Beispiel ist das Folgende, mit dem ich mich wegen einer gewissen Zwanghaftigkeit meines Charakters besonders gut identifizieren kann:

[© by xkcd. Sowohl das Original als auch unsere Übersetzung des Cartoons stehen unter einer Creative-Commons-BY-NC‑2.5‑Lizenz]