Bei der deutschen Debatte über geschlechtergerechte Sprache geht es oft um eine bestimmte Wortbildungsendung: das -in. Es ist ein sogenanntes »Movierungssuffix«, das aus einer Männer- eine Frauenbezeichnung macht: Ministerin, Wirtin, Klempnerin. Die männliche Form bildet also das Grundmaterial, das durch einen Zusatz angepasst wird.

Das ist aber nicht die einzige formale Beziehung, in der Formen für Männer und Frauen in einer Sprache zueinander stehen können! In der deutschen Sprachgeschichte gab es auch ein Muster, das keine der beiden Formen als Voraussetzung für die andere nutzte. Wie das aussah, wohin es verschwunden ist, wie man sonst noch Bezeichnungen für handelnde Personen bilden konnte und was dem -in so wiederfahren ist, will ich heute ein wenig beleuchten.

[Dieser Beitrag besteht wieder aus Material, das in mein bald erscheinendes Buch nicht mehr hineingepasst hat.]

[Dieser Beitrag besteht wieder aus Material, das in mein bald erscheinendes Buch nicht mehr hineingepasst hat.]

Das frühere, symmetrische Muster, das wir noch zu althochdeutscher Zeit (500‑1050 n. Chr.) finden, verfügte über eine Endung pro Geschlecht: Mit dem Brotbacken waren der becko ‚Bäcker‘ und die becka ‚Bäckerin‘ beschäftigt.

Das ist ein gemeinsames indogermanisches Muster, findet sich also in der Ursprache, auf die sich Deutsch, Englisch, aber auch Latein, Französisch, Russisch oder Sanskrit zurückführen lassen. Beobachten kann man es zum Beispiel im Lateinischen, wo der domina ‚Hausherrin‘ ein dominus ‚Hausherr‘ gegenübersteht: Beide nutzen dieselbe Basis (domin-) und versehen sie mit einer eigenen Endung (-a oder -us). Das hat sich auch in einigen Nachfolgesprachen des Lateinischen gehalten: Eine spanische Bäckerin ist eine panadera, zu Männern sagt man panadero.

Im Deutschen kam dieser schönen Symmetrie eine ärgerliche Lautentwicklung in die Quere: Die Nebensilbenabschwächung. Sie setzte in spätalthochdeutscher Zeit ein und sorgte dafür, dass schrittweise alle Vokale in unbetonten Silben zu einem e (wie in lesen) vereinheitlicht wurden.

Das A und O

Damit steckte in allen Endungen — da sie ja unbetont waren — nur noch einen einziger Vokal, viele von ihnen hörten sich nun gleich an. Betroffen waren auch unser -o und -a. Die becka wurde, wie der becko, im Mittelhochdeutschen zu becke. Damit waren die beiden, zumindest wenn sie alleine vorkamen, ununterscheidbar – die begleitenden Wortarten konnten aber noch Hilfestellung leisten (ein becke, eine becke). Im Familiennamen Beck steckt das alte Wort noch, im Standard backen heute dagegen der Bäcker und die Bäckerin – dazu gleich mehr.

Einige wenige Bildungen, die ehemals auf -o oder -a endeten, finden sich noch heute im Wortschatz: Der Bote war einst ein boto, also einer, der etwas gebot, der Erbe (ahd. erbo) einer, der etwas erbte. Heute bezeichnen beide ausschließlich Männer, obwohl die Formen ja auch auf bota und erba zurückgehen können. Ebenfalls überlebt hat die Witwe, die mal eine wituwa war – hier hat sich die weibliche Form gehalten, dazu habe ich bereits einmal etwas geschrieben. Die zusammengfallenen Formen hätten in all diesen Fällen auch — und das kam eine Weile lang tatsächlich vor — geschlechtsneutral sein bzw. nur durch begleitende Wortarten festgelegt werden können. Schließlich setzte sich aber der Bezug auf ein Geschlecht fest, i.d.R. die männliche, wobei die Witwe die weibliche Ausnahme bildet.

Arius und Ara

Wörter für Menschen, die etwas Bestimmtes tun, nennt man fachsprachlich Nomina agentis, also ‚handelnde Substantive‘. Heute sind sie meist von einem Verb abgeleitet, das die entsprechende Handlung bezeichnet: Ein Lehrer lehrt, eine Taucherin taucht, ein Bäcker bäckt. Oder sie stammen von typischerweise mit einer Handlung verbundenen Substantiven: Eine Zöllnerin treibt Zoll ein, ein Tischler stellt Tische her, eine Gewerkschafterin ist in einer Gewerkschaft organisiert.

Die heutigen Nomina agentis werden auf -er oder eine daraus entstandene Variante (-ler, -ner) abgeleitet. Dieses Ableitungssuffix ist nur der kümmerliche Rest einer einstmals klangvollen Endung lateinischer Herkunft — sehen wir uns mal ein Beispiel dafür an: Aus dem lateinischen Lehnwort monētārius wurde im Althochdeutschen ein muniʒʒari, im Mittelhochdeutsche sprach man ihn als münzære und heute als Münzer aus. Die Bildung basiert auf lateinisch monēta ‚Geld, Münze, Münzstätte‘.

Die Endung -ārius nutze man im Lateinischen um Zugehörigkeitsadjektive zu bilden, also monētārius ‚zur Moneta gehörig‘. Verwendete man es als Substantiv, so bedeutete es damit ‚zur Moneta Gehöriger‘. Nun hatte man von diesen Bildungen massenweisen in die germanischen Sprachen übernommen und prompt auch entdeckt, dass ihnen allen das -ārius gemein war. In den Köpfen der SprecherInnen verband es sich mit Personen, und so begann man dann in den germanischen Sprachen selbst neue Substantive damit zu basteln, die einen handelnden Menschen bezeichneten. Daneben gab es auch hier eine weibliche Form auf -a: Die althochdeutsche fiurara war eine Köchin (darin steckt fiur ‚Feuer‘), die folgarâ eine Art Dienerin (sie folgte). Und auch hier ist die weibliche Form später, als beide Endungen zu -ere und dann -er zusammenfielen, verschwunden. (Im Englischen z.B. ist das ganz anders gelaufen.)

Bieter, Bote und Büttel

Bevor wir uns anschauen, wie neue Formen für Frauenbezeichnungen geschaffen wurden, gibt es aber noch einen kleinen Exkurs: Neben dem Boten und der Witwe nutzte man im Althochdeutschen auch Bildungen vom Typ Büttel, Krüppel, Schlingel und Lümmel. Der Büttel lautete damals butil, er ließ sich in die Bestandteile but- und -il zerlegen. Das -il markiert unseren »Täter«, das but- geht auf eine Form des Verbs bieten zurück. Ein Büttel war damit einer, der etwas gebot oder kundtat, genauer: ein Gerichtsdiener oder Bote des Königs. Im Mittelhochdeutschen benutzte man den bütel dann ganz allgemein für einen Boten oder Diener ohne Berücksichtigung seines Standes und heute wird das Wort nur noch abwertend gebraucht – wie in diesem Zeitungstext:

Und weil die meisten Wissenschaftler anderer Meinung sind, werden sie kurzerhand zu Bütteln der Industrie erklärt.

(Via DWDS, Die Zeit, 19.05.2009.)

Das Wort Krüppel stammt vom Verb kriupan ‚kriechen‘ und auch die beiden Taugenichtse gehen auf Bewegungs- oder Zustandsverben zurück: Der Schlingel gehört zum Verb schlingen ‚schleichen, kriechen‘ und der Lümmel zu lummen ‚schlaff sein, herunterhängen‘.

Warum das -il verschwand, lässt sich nicht so recht sagen – vielleicht, weil es insgesamt sehr uneindeutig war: Neben Personen konnte es nämlich auch Geräte (Schlegel zu schlagen, Deckelzu decken, Henkel zu henken, Hebel zu heben und unzählige mehr) bezeichnen und Verkleinerungsformen bilden (Mädel zu Magd, Krümel zu Krume, Büschel zu Busch, Bündel zu Bund).

Im Althochdeutschen gab es also drei verschiedene Möglichkeiten zur Schaffung von Nomina agentis, die in Konkurrenz miteinander standen: -o/a, -il und -ari/-ara. Belegt sind zum Beispiel drei Träger: der trago, der tregil und der tragari. Überlebt hat nur das -ari als -er.

Frauen in den Nominativ!

Unserer symmetrischer Ausdruck des Geschlechts vom Anfang hatte also ab dem Spätalthochdeutschen keine Chance mehr: Die Unterscheidung löste sich durch die Nebensilbenabschwächung auf. Dabei setzte sich für die allermeisten Formen die männliche Lesart durch — und für Frauen verlegte man sich auf -in. Das Suffix gab es schon im Germanischen, wo es -injo lautete, im Althochdeutschen findet es sich dann als -inna oder -in.

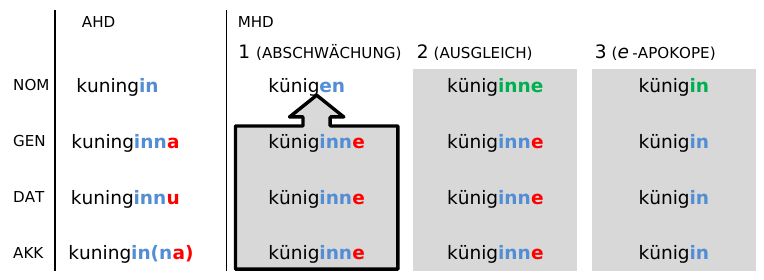

Nachdem andere Möglichkeiten zur Bezeichnung von Frauen verschwunden waren, musste sich -in ganz besonders anstrengen. Es war nämlich auch von der Nebensilbenabschwächung bedroht: Aus der althochdeutschen kuningin hätte nach allen Regeln der Kunst eine mittelhochdeutsche künigen werden müssen: Die Endung hätte deutlich an Erkennbarkeit verloren. Das sieht man schön in der folgenden Abbildung (stammt aus meiner Magisterarbeit):

Man sieht hier, dass die unbetonten Silben im Wortinneren noch größeren Erfolg hatten, ihren Vollvokal zu bewahren: Während aus diu kuningin im Mittelhochdeutschen die künigen wurde, behielten die anderen Kasus das i der Endung bei: küniginne. Nur das auslautende a oder u wurde abgeschwächt. Bis dahin alles ganz normaler Lautwandel — doch dann setzte sich eine andere sprachliche Ebene durch:

Man sieht hier, dass die unbetonten Silben im Wortinneren noch größeren Erfolg hatten, ihren Vollvokal zu bewahren: Während aus diu kuningin im Mittelhochdeutschen die künigen wurde, behielten die anderen Kasus das i der Endung bei: küniginne. Nur das auslautende a oder u wurde abgeschwächt. Bis dahin alles ganz normaler Lautwandel — doch dann setzte sich eine andere sprachliche Ebene durch:

Der Nominativ verwandelte sich einfach so von künigen in küniginne (grün). Einen solchen Prozess nennt man »analogischen Ausgleich«: Eine Wortform, die sich lautlich von den übrigen wegentwickelt hat, kehrt zurück in den Schoß der Familie. Die künigen nimmt sich einfach den Genitiv, Dativ und Akkusativ zum Vorbild und hängt sich widerrechtlich ein -inne an. Später verloren alle Formen, damit hatte es nun auch lautlich wieder seine Richtigkeit, das e am Schluss, womit wir bei der heutigen Endung -in angekommen sind. Sie macht aus dem Boten eine Botin, aus dem Erben eine Erbin und aus allen er-Formen -erinnen: Helferin, Leserin, Leiterin.

Wie war das also mit den Personenbezeichnungen? Früher ließ sich einfach anhand eines Vokals zwischen Männern und Frauen unterscheiden. Das wurde durch die Abschwächung unmöglich, die ehemals so symmetrischen Formen schlugen sich größtenteils auf die Männerseite. Um weiterhin Frauen bezeichnen zu können, rekrutierte man nun die Endung -in, die schon seit einer Weile im Deutschen unterwegs war — aber jetzt lastete die Unterscheidung fast ausschließlich auf ihr. Bevor sie darunter zusammenbrach, wurde sie im Mittelhochdeutschen lautlich ein wenig verstärkt und leistet uns seither in der heutigen Form treue Dienste.

Quellen:

Henzen, Walter (31965): Deutsche Wortbildung. Tübingen: Niemeyer.

Kluge, Friedrich & Elmar Seebold (Hgg.) (252011): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. [Elektronische Ressource]. Berlin: de Gruyter.

Kunze, Konrad (52004): dtv-Atlas Namenkunde. Vor– und Familiennamen im deutschen Sprachgebiet. München: dtv.

Nübling, Damaris et al. (42013): Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. Tübingen: Narr.

Pfeifer, Wolfgang (1993): Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. [Ergänzte Online-Version].

Hallo,

schöner Beitrag!

Ich freue mich auch bereits auf dein Buch, nur ein Bitte dazu: Laut Verlagsseite wird das Ebook mit Adobe-DRM kommen.

Kannst Du auch eine DRM-Freie Variante veröffentlichen oder zummind. eine Kindle-Version (läßt sich leichtern ent-DRMen)?

Grüße

Dirk

Hallo Dirk, das sind Entscheidungen, die auf Verlagsseite getroffen werden (wahrscheinlich für alle Klett-Cotta-E-Books gleich). Ich werde die Verantwortlichen aber natürlich gerne auf den Wunsch hinweisen, wer weiß.

Sehr schöner Artikel, da kommen Erinnerungen an Sprachgeschichte im Studium auf. Eine Frage hätte ich: das Germanische hat ja die ganzen Genusendungen aus dem Idg. “abgestoßen”, also wie z.B. im lat. ‘-us/-a/-um’, wie eben auch bei ‘-arius’ und ‘-ari’. Kann man das wie und warum irgendwo gut nachlesen? Wäre über einen kurzen Literaturtipp dankbar.

Wenn das Suffix „-in” heute als diskriminierend empfunden wird, warum dann dieses Drängen auf seine Verwendung („Sichtbarmachung der Frauen”)? Konsequenter wäre doch, es einfach wieder wegzulassen und zu sagen: egal ob Mann oder Frau, beide sind Bäcker, und fertig. Stattdessen wird erst umständlich auseinander dividiert (wozu eigentlich?) — und dann aber geklagt, wenn nicht ausdrücklich beide Teile erwähnt werden. Versteh’ ich nicht.

Die Nebensilbenabschwächung mag ein Problem gewesen sein, ”-in” einzuführen, entscheidend ist meiner Meinung nach aber die Ununterscheidbarkeit des weiblichen („die”) vom Mehrzahlartikel (ebenfalls „die”). Andere europäische Sprachen gehen hier den Weg des Plural‑S. Folgten wir diesem Beispiel im Deutschen, wäre mit „der Bäck” — „die Bäck” — „die Bäcks” die Eindeutigkeit wiederhergestellt, und wir müßten nicht versuchen, in einem einzigen Ausdruck politisch korrekt unterzubringen, daß es natürlich männliche und weibliche Bäcks gibt und selbstredend alle beide gemeint sind. Bei Familiennamen ist diese Methode inzwischen sogar schon recht verbreitet.

@Martin: Ich muss mal nachdenken, ich weiß momentan nicht, ob das so ganz hinhaut und in welche Richtung man da suchen müsste. Mein Sprachgeschichtswissen ist bis ins Althochdeutsche hinein sehr solide, jenseits davon wird es dann eklektisch 😉

@Segantini: Ich habe nicht behauptet, dass es als diskriminierend empfunden würde. Dass das Weglassen (angebl. “generisches Maskulinum”) nicht funktioniert, hat Anatol hier im Blog schon oft genug gezeigt.

Ununterscheidbarkeit der Artikel: Erstens hatte das alte becke einen Plural (becken, genauso wie Boten). Zweitens haben wir im Deutschen dauernd solche “Synkretismen” und niemand hat ein Problem damit — die kongruierenden Wörter lösen sie i.d.R. auf.

@Kristin: ich weiß selbst nicht, wie systematisch (oder ob überhaupt) das Ganze ist. Ich habe das nur irgendwann im Studium mal bemerkt aber nach einer kurzen Suche nichts dazu gefunden. Aber wenn du auch spontan nichts weißt beruhigt mich das wieder etwas. 😉

Ist es nicht so, dass die Veränderungen in der Sprache immer auch Ausdruck bestimmter Lebensumstände sind? Oder geht es hier einzig und allein um sprach-ökonomische Fragen?

@Susanne: Lebensumstände wären eher Teil der Erklärung (noch dazu welche, die ganz schwer einzufangen und einzubinden sind), weniger der der Beschreibung. Und diese hier ist ja gar nicht mal so rein ökonomisch, sondern verdeutlicht Prinzipien des Sprachwandels.

@ Segantini: Warum stellen Sie eine Frage, um sie dann im nächsten Satz nach Ihrem Verständnis nach Ihrem Gusto zu beantworten? Versteh ich nicht.…

Viele gute Details zu einer vieldiskutierten Frage, dafür gebührt als erstes ein Kompliment.

Im nächsten Satz muss allerdings eine Einschränkung folgen: Der Artikel erwähnt mit keinem Wort die bedeutsamen Forschungen Elisabeth Leiss‘ und ihrer Schule (Regine Froschauer, Petra M. Vogel, Dagmar Bittner, Martina Werner und andere).

Es stellt sich die Frage: Wie sind die wirklichen Verhältnisse im Althochdeutschen (selbstverständlich auch im Sanskrit usw.)? Neben den geschlechtsdifferenzierenden Movierungssuffixen gibt es ein altes Genussystem, das mit dem Sexus nichts zu tun hat: Die Nomina konnten je nach „Perspektive“ wie in einer echten Kategorie verschiedene Genera annehmen. Was wir heute „Maskulinum“ nennen, war ein Singulativ oder Individuativ (engl: count noun), das heutige „Femininum“ ein Kollektiv/Abstraktum, das heutige „Neutrum“ nicht einfach „keines von beidem“, sondern ein Kontinuum (engl. mass noun/uncountable noun). Interessant ist in diesem Zusammenhang die Stellung unseres Plurals in diesem System: es steht nicht in Opposition zum Singular, sondern in einer Kontrastbeziehung zum Kollektiv, kann also quasi als „4. Genus“ bezeichnet werden (Leiss, Werner). Ein paar Reste dieses alten Genussystems haben sich im Deutschen bis heute erhalten: „Der See/die See“ (abgegrenzt/„unendlich“ mit quasi kollektiver Bedeutung), „Der Hut/die Hut“ (Schutz durch Kopfbedeckung = Singulativ/Schutz; vgl. auch „die Vorhut“ = Schutz durch kleines Kollektiv von Soldaten, die das Gelände erkunden).

@ Segantini: Dass das ‑in-Suffix eine abwertende Bedeutung hat, wissen wir mindestens seit L.F. Pusch, Das Deutsche als Männersprache. In der Schweiz sehen wir das am Gebrauch von „Koch/Köchin“: Die jungen Männer durften sich bereits nach zweijähriger Anlehre „Koch“ nennen, die jungen Frauen nannte man dann „Köchin“; erst nach der höher bewerteten dreijährigen Lehre avancierten sie zum „Koch“. 2010 versuchte das Bundesamt für Berufsbildung diese Diskriminierung aufzuheben, indem nun alle Frauen in diesem Beruf „Köchinnen“ heissen sollten. Nicht wenige Frauen mit dem Titel „Koch“ wehren sich gegen diese Herabstufung und nennen sich weiterhin so. Ganz ähnlich ist es mit der Bezeichnung „Sekretärin“ = Tippse und Servicetochter gegen „Sekretär“ = Inhaber einer Stabsstelle in einem Unternehmen (Departementssekretär, Generalsekretär usw.). Hier werden die Frauen weiterhin mit der suffixlosen Form bezeichnet, um sie von der „Tippse“ zu unterscheiden.

Von mir ist ebenfalls ein Buch in Vorbereitung zur Gendersprache, allerdings nicht als reine Kritik, sondern mit einem linguistisch und psychologisch begründeten Alternativvorschlag, der die deutsche Sprache von unnötigem Ballast befreien wird – ohne –in! Die deutsche Sprache muss gerecht sein, das „generische Maskulinum“ ist es nicht: es sollte definitiv der Vergangenheit angehören.

Hochinteressant. Toller Artikel. Was mich dazu nun umtreibt, ist die Frage inwiefern sich das Schema auf andere Nomina, also keine Nomina Agentis, übertragen ließe bzw. könnte man aus den hier präsentierten Informationen ableiten, dass sich solche Substantive, auf ‑er endend und kein Nomen Agentis seiend, gerade nicht geschlechtsspezifisch gewandelt haben, sondern eben aus ihrer anderen Funktion heraus ihrem Geschlecht “treu” geblieben sind? Eingefallen sind mir hierbei bislang “die Kammer” und “das Zimmer”.

@Shhhhh: ‘Kammer’ und ‘Zimmer’ sind beide nicht durch Hinzufügen einer ‘-er’-Endung entstanden (sondern durch Entlehnung aus lat. ‘camera’ bzw. gr. ‘kamára’), daher passt das nicht so gut. Spontan fallen mir da nur so Sachen wie ‘Staubsauger’ oder ‘Salzstreuer’ ein. Ich würde jetzt mal vermuten, dass sich diese Begriffe nie auf Personen bezogen haben, daher gab und gibt es da auch keine feminine Form, die sich hätte wandeln können.

Es ging doch auch gar nicht um das Hinzufügen einer Endung, soweit ich das Verfahren richtig verstanden habe, sondern um die Nebensilbenabschwächung, oder etwa nicht?

Das schon, aber ich meinte damit, dass das ‘-er’ in ‘Kammer’ oder ‘Zimmer’ ja nie geschlechtsspezifisch war. Mir ist daher nicht ganz klar, was du mit “geschlechtsspezifisch gewandelt” meinst.

Pingback: die ennomane » Links der Woche

@shhhh, @Martin

Die aktuelle deutsche Sprache ist natürlich durchsetzt mit vielen Einflüssen aus anderen Sprachen. Es ist daher unmöglich, eine Genustheorie zu entwickeln, die alle Phänomene im Gegenwartsdeutsch erklären könnte. Trotzdem gibt es einige definitiv falsche Meinungen über die deutschen Suffixe, die vor allem von der feministischen Sprachkritik noch verstärkt worden sind, z.B. über die generelle Bedeutung von er (männlich?) und e (weiblich?). Natürlich weisen wir „Angestellter“ das maskuline und „Angestellte“ das feminine Genus zu. Auch viele Nomina, Abstrakta oder leblose Dinge mit e (Lehre, Ebbe) sind feminin. Das heisst aber nicht, dass diese Wortendungen eine direkte Genusbedeutung hätten. Es gibt auch einsilbige Wörter, die aussehen wie Maskulina („der Mut“), aber feminin sind („die Flut“). Mit dem bestimmten Artikel fällt bei „Angestellter“ das r weg: „der Angestellte“. Denken wir nur an die Verwandtschaftsbezeichnungen „Mutter/Vater/Tochter/Schwester/Bruder“. Die gleichen Endungen haben wir schon im Lateinischen und Griechischen: „pater/mater“, auch „soror“ (lat. für „Schwester“) hat eine „maskuline“ Endung wie „motor“. Das er-Suffix scheint hier nicht das Geschlecht, sondern eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu bezeichnen. So haben auch die Berufsbezeichnungen mit er-Suffix ursprünglich eine sexuell neutrale Bedeutung. Ganz verwirrend sind die Verhältnisse bei den Angehörigen verschiedener Länder: „Norweger/Norwegerin“, aber „Schwede/Schwedin“ – und viele andere. Martina Werner weist darauf hin, dass die Femininform von „Lehrer“ nicht „Lehrin“ sein kann (wie etliche Möchtegern-Sprachreformer vorschlagen wollten), weil das Abstraktum „Lehre“ (feminin!) des er bedarf, das aus dem Abstraktum erst eine individuative Person macht. Nur sie kann durch das in sekundär noch mit dem weiblichen Sexus spezifiziert werden. „Lehrin“ kann gar keine Person sein.

„diskriminieren“ leitet sich von lateinisch „discriminare = trennen, scheiden“ her: Um jemanden diskriminieren zu können, muss man ihn zuerst unterscheiden, absondern, so erscheint er dann schnell auch als „absonderlich“. Wie dieser Vorgang ausgerechnet in der Epoche der Aufklärung direkt gegen die Frauen eingesetzt worden ist, zeigt Claudia Honegger auf eindrückliche Weise in ihrer Habilitationsschrift: Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaft vom Menschen und das Weib. 1750–1850. Frankfurt/M./New York, 1991: Campus. Seltsamerweise wurde diese Publikation vom Feminismus überhaupt nicht wahrgenommen. In dieser Epoche wurden die Frauen als das „Nicht-Wir“ (weisse Männer) in Sonderanthropologien in einer Reihe mit den „Wilden“ abgehandelt. Diderot: „Sie sind zwar äusserlich zivilisierter als wir; aber innerlich sind sie wahre Wilde geblieben“ (Honegger, S. 142). Dieses Gedanken„gut“ wirkt unterschwellig bis in die heutige Zeit weiter. Einen traurigen Höhepunkt erreichte es noch 1900 mit dem Buch von Paul Julius Möbius, Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes (Honegger, S. 195). Damit sollten wir gründlich aufräumen. Zum Glück gab es damals abseits vom Mainstream auch ganz andere Stimmen wie jene von François Poullain de La Barre: „L’esprit n’a pas des sexe.“ Die Sprache ist Ausdruck des allgemeinen menschlichen Geistes. Da sollten wir anknüpfen. Der ständige Zwang zur Unterscheidung der Geschlechter (oder der ganzen Diversity) kann höchstens die überholten Stereotypen weiter zementieren.

Dagmar Bittner hat in einem Artikel nachgewiesen, dass das er-Suffix nichts mit dem maskulinen Sexus zu tun hat (Zur Historie der nominalen ‑er-Bildungen. Ist die Suffixidentität sprachwandlerischer Zufall? Linguistik online 2004 –abrufbar mit der URL http://www.linguistik-online.de/19_04/bittner.html). Bittner fasst folgendermassen zusammen: „Jede der mit er gebildeten Kategorien symbolisiert eine spezifische Vorkommensweise des (potentiell) wiederholten Auftretens von Einheiten/Sachverhalten desselben Typs.“ Mit dem natürlichen Geschlecht hat das alles gar nichts zu tun. Denken wir z.B. neben den nomina agentis (auch für leblose Dinge wie „Bohrer“ von „bohren“) auch an viele Pluralformen wie „Eier“, „Rinder“ (beide mit neutralem Genus), und an Steigerungsformen (gross/grösser).

Um auf den Versuch der Gendersprache zurückzukommen: Ich halte es für einen Irrweg, sprachliche Gerechtigkeit dadurch herzustellen, dass immer beide Geschlechter genannt werden. Das mag eine Zeitlang berechtigt gewesen sein, um überhaupt die Gesellschaft intensiv auf Benachteiligungen der Frauen aufmerksam zu machen, stösst aber immer mehr auf Widerstand auch und gerade bei Frauen, der sich unter anderem darin äussert, dass andere Möglichkeiten ausprobiert werden (immer häufiger mit den ermüdenden substantivierten Partizipien: „Lernende“ usw. – mit meist unerwünschter Bedeutungsverschiebung – und mit abwechselnder Genuszuweisung zu verschiedenen Personenbezeichnungen). Bei genauerer Betrachtung wird dadurch aber nur die Sexusbedeutung der Genera noch weiter zementiert. Weil insgesamt die Maskulina wieder häufiger werden, finden sich die Frauen erneut ins zweite Glied versetzt. Ich habe zwei längere Texte statistisch untersucht, die diesen Befund eindeutig belegen.

Dieses Konzept ist nicht nur linguistisch falsch, sondern auch deshalb, weil die deutsche Grammatik mit Bedeutungen befrachtet wird, wofür sie sich nicht eignet. Das sehen wir spätestens dann, wenn noch versucht wird, die ganze Diversity in unsere Grammatik zu packen: Nach den Binnen-Is, Klammern und Schrägstrichen folgen nun noch völlig unlesbare Unterstriche, Asterixe, Ausrufezeichen für kopfstehende i…

Die Quintessenz: Sprachliche Gerechtigkeit lässt sich im Deutschen (im Französischen, Italienischen, Spanischen mag es – vielleicht – ein bisschen anders aussehen) nicht durch eine vergewaltigte Grammatik erreichen, sondern allein im Kontext. Der frauendiskriminierendste Text kann durch gendersprachliche Formeln äusserlich geschönt werden, gerecht wird er dadurch nicht – im Gegenteil. Wie Ingrid Thurner so schön sagt: „Ihr Frauen bekommt die Binnenversalien [grosses Binnen‑I für die abgekürzten Doppelformen und alle weiteren Genderformeln, F.S], und wir bescheiden uns mit den Ordinariaten“. Ein Beispiel gefällig? Die öffentlichen Rundfunkanstalten der Schweiz (zusammengefasst unter dem Namen SRF), halten sich seit mindestens dreissig Jahren strikt an die gendersprachlichen Regeln. Ins neunköpfige oberste Leitungsorgan, den „Verein SRG“, schaffte es erst vor zwei Jahren eine zweite Frau, vor sechs Jahren die erste. Zuvor waren die Männer schön unter sich. Der Vorsitz aus Präsident und Vizepräsident ist weiterhin fest in Männerhand.

Mit dem context-Ideal (so nenne ich mein Konzept) stehen die Antifeministen plötzlich ganz nackt da. Wetten: Sie werden sich an die praktische Gendersprache klammer wollen.

Ein gerechter Text ist auch ohne in möglich – das ist zwar anspruchsvoller als die Gendersprache, wenn er gelingt, dafür viel schöner. Niemand soll den Autoren das Schreiben erleichtern wollen (wie die gescheiterten Orthographiereformer sich zum Ziel gesetzt hatten). Wer mit seinen Texten viele erreichen will, ist es seinen Lesern schuldig, sich um eine gepflegte, attraktive und gerechte Sprache zu bemühen.

Vielen Dank für den Artikel! In dem Zusammenhang kann ich endlich mal eine Frage loswerden, die mich seit Langem umtreibt: Wieso heißt es Zauberer, aber Zauberin? (Also wie Bäcker und Bäckin) Müsste doch eigentlich ZauberERin heißen, das kommt jedoch so gut wie nie vor. Ist das eine rühmliche Ausnahme, in der die weibliche nicht aus der männliche Form entstanden ist?

Spannender Artikel! In schwäbisch geprägten Dörfern im Süden des Landes geht man übrigens bis heute zum “Becke” (klingt dann eher wie [begge]), wenn man hochdeutsch zum Bäcker geht. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein Überbleibsel der alten Form ist?

@Anne, @Nichtausgedacht

Genau gleich wie „Zauberer“ ist auch „Wanderer“: Die doppelten ‑er werden mit angehängtem ‑in-Suffix als sehr holprig empfunden. Da kürzt man eben lieber ab zu einem ‑er. Bei „zaubern“ und „wandern“ gehört das ‑er noch zum Wortstamm. Bei der Bildung des Nomen agentis fällt nur das ‑n weg: „zaubern“ – „Zauberer“, „wandern“ – „Wanderer“, wie bei „bohren“ – „Bohrer“.

Es ist nochmals daran zu erinnern, dass das ‑er ausschliesslich durch die Gendersprache die unnatürliche sexuelle Bedeutung für „männlich“ erhalten hat: durch das rein weibliche „Lehrerin“ wird „Lehrer“ von „Person, die lehrt“ zu „Mann, der lehrt“. Die Misere geht aber noch weiter zurück zur ganzen Sexualisierung der Sprache. Jacob Grimm hat die Geschlechtertypologie in Dinge hineingetragen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben: „Hand“ ist für ihn deshalb feminin, weil sie klein, passiv, empfangend, schwach ist, im Gegensatz zu „Fuss“, der gross, aktiv und stark ist. Solche Geschlechtertypologien waren zur Zeit Grimms, als die Frauen kein Ansehen genossen, gang und gäbe. Heute sollten sie der Vergangenheit angehören. Leider leben sie noch weiter in der Gendersprache. Auch das „generische Maskulinum“ ist eine Idee aus der sexualisierten Genustheorie, weil man sich Personenbezeichnungen ohne Bezug zum natürlichen Geschlecht gar nicht mehr vorstellen konnte: Wenn „Lehrer“ nicht ausdrücklich einen Mann meint, muss das Wort eben „generisch“ – für „beide Geschlechter“ – gemeint sein. Stein des Anstosses für die feministische Sprachkritik war immer dieser unterstellte „Alleinvertretungsanspruch“ der Männer im „generischen Maskulinum“. Luise F. Pusch glaubte, durch die forcierte Doppelnennung dem Maskulinum den „generischen“ Charakter austreiben zu können: „Das Maskulinum ist nicht mehr das, was es einmal war.“ – eben ein Ausdruck der „Herrenkultur“. Dabei muss vom Geschlecht ganz abstrahiert werden, es geht ausschliesslich um den Beruf. Geht es bei „Lehrer“ in einem bestimmten Zusammenhang nicht nur um „eine Person, die lehrt“, sondern um „einen Mann, der lehrt“, dann ist das genauso zu kennzeichnen wie bei „eine Frau, die lehrt“, im letzteren Fall aber nicht mit ‑in, sondern in beiden Fällen gleich: durch den Kontext (mit einem Vornamen, Pronomen oder Adjektiv oder mit „Frau“).