Gestern begann in Frankreich die Fußball-Europameisterschaft – mir wäre in den letzten Wochen vor lauter dissertieren gar nicht aufgefallen, wie schnell die EM auf uns zukommt, wenn, ja wenn nicht die Alerts von Google zu „Anglizismus“ voll mit „Leichenschauen“ gewesen wären. Traditionell haben wir zu Fußball-Großereignissen in den letzten Jahren eher gelangweilt einfach auf die Artikel im Sprachlog verlinkt, die sich damit beschäftigen, dass public viewing im (Amerikanischen) Englisch nicht eigentlich „Leichenschau“ heißt, sondern dass es das auch heißen kann, weil public viewing ein allgemeiner Begriff für das Ein- und Ansehen von Dingen durch die Öffentlichkeit ist (z.B. Regierungsdokumente, Exponate aus Kunst, Geschichte oder Botanik, Flughäfen, Paraden einer Sportmannschaft, sich selbst in Sozialen Netzwerken oder eben halt Leichen). Das Argument wird übrigens nicht valider, wenn dann noch jemand sagt, es heiße streng genommen auch nicht Leichenschau, sondern Aufbahrung.

Archiv der Kategorie: Forschungsberichte

Das Weib, das Anna, das Merkel: Wie neutral sind Frauen?

Die Frau, die Mutter, die Nonne – der Mann, der Vater, der Mönch: dass fast alle Bezeichnungen für Frauen auch grammatisch Feminina und die für Männer grammatisch Maskulina sind, dürfte kein Zufall sein. Das grammatische Geschlecht (man bezeichnet es auch als »Genus«) scheint etwas mit dem biologischen oder sozialen Geschlecht (»Sexus« bzw. »Gender«) zu tun zu haben. Das hat negative Konsequenzen für das sog. generische Maskulinum: Weil grammatische Maskulina im Deutschen kognitiv so eng mit dem männlichen Geschlecht verbunden sind, sind sie ungeeignet dazu, gleichermaßen auf Männer und auf Frauen Bezug zu nehmen. ((Das zeigen alle Untersuchungen zum Thema, eine davon wird hier vorgestellt.))

Herr – Frau – Fräulein …

Sucht man nach Wörtern, die dieses sog. Genus-Sexus-Prinzip »verletzen«, stößt man dahinter auf Personen, die den üblichen Rollenerwartungen nicht nachkommen, z.B. auf schwule Männer (die Memme, die Schwuchtel, die Tunte) und auf sich »zu« männlich gerierende Frauen (der Vamp, der Drache). Für nicht rollenkonforme Frauen wird jedoch noch öfter etwas anderes gewählt, und zwar das dritte Genus, das Neutrum. Es enthält (im Vergleich zu den beiden anderen Genera) mit Abstand die wenigsten Personenbezeichnungen, scheint also tatsächlich eine Art »sächliches« Genus zu sein.

In diesem Beitrag stelle ich Ihnen zunächst einige interessante Forschungsergebnisse zum Status der Neutra im deutschen Sprachsystem vor — sie sind nämlich kaum wertneutral auf erwachsene Menschen anwendbar und ballen sich besonders dort, wo man schlecht über Frauen spricht. Wenn Sie aber zum Beispiel von der Mosel, aus der Eifel oder dem Hunsrück kommen, kennen Sie vielleicht ganz alltägliche, neutral gemeinte Wörter für Frauen: Die Rufnamen. Da schreibt das Sabine dem Franziska eine SMS, weil das Hanna ihm etwas mitbringen soll, und abwertend ist das nicht gemeint. Benutzt man das Neutrum allerdings für Familiennamen von Frauen, die mächtig sind, politisch eine große Rolle spielen, bekommt es einen ganz anderen Beiklang: Über das Merkel lässt sich nicht ohne böse Absicht sprechen. Wie kommt es, dass Neutra einerseits so negativ, andererseits aber neutral oder gar positiv auf Frauen bezogen werden können? Beides lässt sich auf eine gemeinsame Erklärung zurückführen, die in unseren Gesellschaftsstrukturen wurzelt.

Geschlechtergerechte Sprache und Lebensentscheidungen

Das sogenannte „generische“ Maskulinum und die Tatsache, dass es nicht wirklich generisch ist, haben wir im Sprachlog ja schon des Öfteren diskutiert. Eine interessante neue Studie bietet einen Anlass dazu, das Thema wieder einmal aufzugreifen.

Im Deutschen hat jedes Substantiv ein grammatisches Geschlecht: Maskulinum (z.B. der Stuhl, der Dill), Femininum (z.B. die Bank, die Petersilie) und Neutrum (z.B. das Sofa, das Schnittlauchdas Basilikum). Das grammatische Geschlecht ist dabei nicht völlig beliebig verteilt (ein Thema für einen anderen Tag), aber es hat nichts mit dem biologischen/sozialen Geschlecht der bezeichneten Dinge zu tun (Sitzgelegenheiten und Küchenkräuter sind ja weder männlich, noch weiblich, sondern bestenfalls alle sächlich).

Das ist anders bei Personenbezeichnungen: Hier korreliert das grammatische Geschlecht bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Mensch, Person) mit dem biologischen/sozialen Geschlecht des bezeichneten Individuums: Mann, Bruder, Mönch und Knecht sind z.B. grammatisch maskulin und biologisch/sozial männlich, Frau, Schwester, Nonne und Magd sind dagegen grammatisch feminin und biologisch/sozial weiblich. Bei den meisten Personenbezeichnungen kommt dazu, dass die weibliche Form durch die Nachsilbe -in aus der männlichen Form abgeleitet ist: der Chef – die Chefin, der Polizist – die Polizistin, der Bäcker – die Bäckerin. Weiterlesen

Sexting [Kandidaten für den Anglizismus 2014]

Der letze Wortkandidat auf der Shortlist für unseren Anglizismus des Jahres 2014 bezeichnet die schönste Nebensache der Welt 2.0: Sexting – das Versenden von Texten und erotischen Selfies. Sehen wir uns an, ob dieses Wort den Ansprüchen unseres Wettbewerbs standhält und vielleicht sogar in letzter Minute an Social Freezing, Phablet, Big Data, Internet of Things, Smartwatch, Photobombing, Blackfacing, Selfie und Emoji vorbeizieht. Weiterlesen

Blackfacing (Kandidaten für den Anglizismus 2014)

Das Wort Blackfacing/Blackface war 2012 schon einmal für den Anglizismus des Jahres nominiert. Die Beleglage war seinerzeit aber zu dünn, um dieses ansonsten sehr interessante Wort in die engere Wahl zu ziehen (mein damaliger Beitrag, aus dem ich im Folgenden einzelne Passagen übernehme, findet sich hier [Hinweis: dieser und andere hier verlinkte Texte enthalten z.T. rassistische Sprache und/oder Abbildungen]). Heute werde ich untersuchen, ob sich an der Häufigkeit und vor allem Breite der Verwendungen in der Zwischenzeit geändert hat.

Zunächst zur allgemeinen Orientierung: Das Wort blackface (engl. black “schwarz” und face “Gesicht”) bezeichnet ursprünglich eine im 19. und frühen 20. Jahrhundert in den USA praktizierte Theater– und Varieté-Tradition, bei der weiße Schauspieler/innen oder Sänger/innen auf übertrieben stereotypisierte Weise als Schwarze geschminkt auftraten (einen Überblick bietet die englischsprachige Wikipedia). Die Bedeutung des Wortes hat sich über die Jahre ausgeweitet und bezeichnet inzwischen allgemein Situationen, in denen sich weiße Menschen schminken, um schwarze Menschen darzustellen. Das blackface ist in doppelter Weise rassistisch belegt: Erstens, weil die Tradition aus einem zutiefst rassistischen geschichtlichen Zusammenhang stammt, in dem ein Auftreten schwarzer Schauspieler/innen als inakzeptabel galt, und zweitens, weil beim Blackface nicht nur das Make-Up selbst und die dazugehörige Mimik übertrieben stereotypisiert ist (dicke rote Lippen, struppige Haare, weit aufgerissene Augen), sondern auch die Zusammenhänge, in denen es verwendet wurde (Schwarze als naive, fröhliche Unterhalter). Weiterlesen

Das egoistische Phonem

In der aktuellen Ausgabe von Science stellt der neuseeländische Psychologe Quentin Atkinson eine Studie vor, in der er auf eine höchst interessante und originelle Weise der Frage nach dem Ursprungsort menschlicher Sprachen nachgeht.

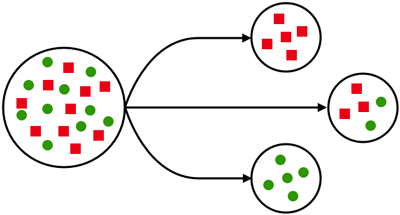

Er stützt seine Studie auf den sogenannten Gründereffekt. Mit diesem Begriff bezeichnet man in der Populationsgenetik die Tatsache, dass eine kleine Population, die sich von einer größeren abspaltet, eine geringere genetische Vielfalt aufweist. Diese geringere genetische Vielfalt ist der Tatsache geschuldet, dass die Individuen der kleinen Gruppe (der Gründerpopulation) jeweils nur einen kleinen Teil der in der Gesamtpopulation vorhandenen Allele in sich tragen.

Atkinson versucht nun, die Logik des Gründereffekts auf das Lautinventar von Sprachen anzuwenden, genauer gesagt, auf das Phoneminventar. Phoneme sind diejenigen Sprachlaute, die in einer bestimmten Sprache dazu verwendet werden können, Bedeutungsunterscheidungen zu treffen. Im Englischen beispielsweise kann der Unterschied zwischen dem „gelispelten“ S [θ] und dem „normalen“ S [s] verwendet werden, um unterschiedliche Bedeutungen zu signalisieren – thin ist etwas anderes als sin, thong ist etwas anderes als song usw. Im Deutschen dagegen kann der Kontrast zwischen [θ] und [s] keine Bedeutungsunterscheidungen anzeigen – das [θ] wird hier nur als falsch ausgesprochenes [s] wahrgenommen.

Die Sprachen der Welt unterscheiden sich recht deutlich in den Kontrasten, die sie zur Bedeutungsunterscheidung nutzen, und damit auch in der Größe ihres Phoneminventars. Diese reicht von nur 11 Phonemen (z.B. im Pirahã, der letzten überlebenden Sprache der Mura-Familie im Amazonas) bis zu 141 Phonemen im Kung-Ekoka, einer Sprache der Khoisan-Familie aus Namibia (das Deutsche liegt mit rund 44 Phonemen übrigens irgendwo in der Mitte, aber deutlich oberhalb des Durchschnitts, der bei etwa 30 Phonemen anzusetzen ist).

Atkinsons Hypothese ist nun, dass das Phoneminventar von Sprachen auch einen Gründereffekt zeigen könnte, sodass es potenziell umso kleiner wäre, je weiter eine Sprachgemeinschaft von dem Ort entfernt ist, an dem die menschliche Sprache entstanden ist. Wenn man zeigen könnte, dass dieser Ort sich, wie der Ursprungsort der Menschheit, in Afrika befände, wäre dies natürlich besonders interessant, da es ein klarer Hinweis darauf wäre, dass Sprache entstanden ist, bevor sich unsere Spezies über die ganze Welt verbreitet hat.

Verstrahlte SMS-Kürzel

Seit ein paar Tagen geistert eine Pressemeldung der Ärztekammer für Wien durch die deutschsprachige Presselandschaft, in der eindringlich davor gewarnt wird, Kindern die Nutzung von Mobiltelefonen zu erlauben.

Zunächst geht es der Kammer um Strahlenbelastung:

Rechtzeitig zu Schulbeginn mahnt die Wiener Ärztekammer einen verantwortungsvollen Gebrauch von Handys insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ein. Noch immer werde die Gefahr der Handystrahlung in Österreich nicht wirklich ernst genommen. Gerade bei Kindern aber müsse man auf eine mögliche gesundheitliche Gefährdung im Umgang mit Mobilfunk achten und dürfe die Risiken der Handy-Nutzung nicht unterschätzen… [Pressemeldung der Ärztekammer für Wien vom vom 6. September 2009]

Dass eine Ärztekammer vor Strahlenschäden warnt, leuchtet ein — zumindest, wenn von Handys tatsächlich eine entsprechende Gefahr ausgehen sollte. Aber der nächste Absatz ließ mich bei der Lektüre stutzen: Weiterlesen