Jens hat in den Kommentaren zum letzten Beitrag schon darauf hingewiesen, aber hier noch einmal für alle. Während der Schweizer Verteidigungsminister aus Protest gegen Steinbrücks Indianervergleich seinen dienstlichen Mercedes zurückgibt (ich würde ihn nehmen!) und in Zukunft mit einem Renault Espace vorfährt (kann man den genauso gut panzern?), beginnen nun auch die Indianer, sich gegen den Vergleich zu verwahren — mit treffsicheren Argumenten: Weiterlesen

Archiv für den Monat: März 2009

Kavallerist Steinbrück

Unser Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hat ja in den letzten Tagen die diplomatischen Beziehungen zu unserem Nachbarland Schweiz stark belastet. Im Schweizer Fernsehen gab er am 14. März auf die Frage nach einer „Schwarzen Liste“ von Steueroasen folgende, mehrfach denkwürdige Antwort (Video hier): Weiterlesen

… wie meine Muhme, die berühmte Schlange.

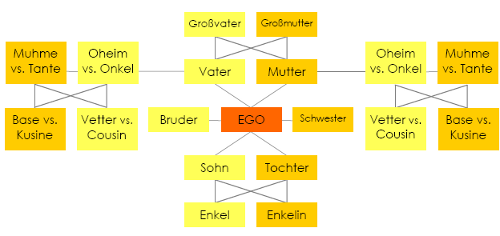

Von meiner Germanistik-Verwandtschaftshausarbeit sind ein paar Bröckchen fürs Schplock abgefallen. Es geht um den Wandel der Typologie von Verwandtschaftssystemen – also nicht darum, wie sich einzelne Wörter verändern (wobei ich darauf auch ein wenig eingehen will), sondern darum, wie sich komplette Systeme verändern. Und da kann sich erstaunlich viel tun. Ich will heute nur auf einen kleinen Teilaspekt eingehen, der die Elterngeneration (auch G+1 genannt) betrifft.

Dort werden im heutigen Deutsch zwischen Blutsverwandten zwei Unterscheidungen getroffen:

- Frau oder Mann? Mutter, Tante vs. Vater, Onkel

- In direkter Linie verwandt oder nicht? Vater, Mutter vs. Tante, Onkel

“Da drang ein Dutzend Anverwandten / Herein, ein wahrer Menschenstrom!”

Im Althochdeutschen gab es noch eine weitere Unterscheidung:

- Frau oder Mann? muoter, muoma, basa vs. fater, fetiro, oheim

- In direkter Linie verwandt oder nicht? muoter, fater vs. muoma, basa, fetiro, oheim

- Mütterlicherseits oder väterlicherseits? muoma, oheim vs. basa, fetiro

Die vier Bezeichnungen für die Geschwister der Eltern lauteten also:

(1) muoma ‘Schwester der Mutter’

(2) basa ‘Schwester des Vaters’

(3) fetiro ‘Bruder des Vaters’

(4) oheim ‘Bruder der Mutter’

Und hier für Leute, die es lieber visuell haben:

Ahd. Verwandtschaftssystem nach Nübling et al. (2006)

Ein solches System nennt man auch bifurcate collateral type.

“Da kamen Brüder, guckten Tanten, …”

Die Unterscheidung mütterlicherseits/väterlicherseits ist heute also verschwunden. Wenn man sich die Wörter anschaut, dann kommen sie einem aber alle noch bekannt vor. Wie kommt’s?

In meiner Abbildung habe ich die Cousins und Kusinen unterschlagen. Die gab es in althochdeutscher Zeit natürlich auch schon, unter anderem Namen. Wahrscheinlich hießen sie muomensun etc., waren also zusammengesetzte Bezeichnungen – besonders viele Quellen gibt es aber nicht gerade, ich habe nur einen Aufsatz von 1900 gefunden, der die Formen erwähnt, die meisten Darstellungen lassen sie einfach weg.

Schließlich kam es zu einem Bedeutungswandel. In einem ersten Schritt begann man, die Bezeichnungen für die Geschwister der Eltern auch für deren Kinder zu verwenden – die Tochter von Base oder Vetter (wir sind jetzt schon im Frühneuhochdeutschen!) wurde auch zur Base, der Sohn von Oheim und Muhme auch zum Oheim, etc. Die Bezeichnungen hatten jetzt also zwei Bedeutungen. Nach einem wilden Kuddelmuddel einigten sich die Begriffe dann endlich: Oheim und Muhme durften Bruder oder Schwester der Eltern bezeichnen, egal auf welcher Seite, und Base und Vetter bekamen den Job, deren Kinder zu übernehmen. Damit sind wir typologisch bei unserem heutigen System angelangt: Es wird zwar unterschieden, ob Schwester oder Bruder der Eltern, aber nicht von welcher Seite. Das nennt man auch lineal type. Von da an gab es nur noch auf der Wortebene Veränderungen:

“… Da stand ein Vetter und ein Ohm!”

Der Familiensegen stand bald schon wieder schief: Muhme und Oheim bekamen harte Konkurrenz, die neumodischen Bezeichnungen Tante und Onkel, aus dem Französischen entlehnt, machten sich ab Mitte des 17./Anfang des 18. Jahrhunderts breit. Ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts war die Schlacht dann geschlagen, Tante und Onkel gingen siegreich hervor.

Auch Base und Vetter hatten zwischenzeitlich keine Ruhe gefunden, Anfang bis Mitte des 17. Jahrhunderts kamen Cousine und Cousin zu Besuch, und es gefiel ihnen so gut, dass sie blieben. Die Base warf Mitte des 20. Jahrhunderts das Handtuch, der Vetter führt noch Rückzugsgefechte.

(Früh-)Neuhochdeutsches Verwandtschaftssystem

Im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache habe ich mal ein bißchen herumprobiert, in der Hoffnung, den Niedergang von Muhme, Oheim, Base und Vetter sichtbar machen zu können. Base musste ich gleich rauswerfen, da waren zu viele Treffer mit der chemischen Bedeutung drunter. Muhme hatte kaum Treffer, Oheim und Vetter gingen so. Hier mal exemplarisch der Oheim – aufgrund der geringen Trefferzahl ist das Diagramm aber nur dazu geeignet, einen groben Eindruck zu bekommen:

Den Aufstieg von Onkel, Tante, Cousin und Kusine kann man leider nicht nachverfolgen, zumindest sehen die Unterschiede für mich völlig insignifikant aus. An den Zahlen kann man im Vergleich aber ganz gut sehen, welche Form sich durchgesetzt hat, nur eine Zunahme ist eben nicht erkennbar. Hier der Onkel1:

Die Welt auf Schwäbisch

Ich kriege ja alles immer erst um Jahre versetzt mit – aber vielleicht kennt’s doch jemand noch nicht:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=eF3qxtO70Zw&hl=de&fs=1&rel=0]

Hier ne Übersicht und hier ein Video über das “Phänomen” (mit selten doofer Anmoderation).

Verstimmzettelt

Ich habe gestern über den Verein „Pro Reli“ geschrieben, der in Berlin versucht, per Volksentscheid das Pflichtfach „Ethik“ zu einem Wahlpflichtfach herabzustufen und dafür den Religionsunterricht, der in Berlin aus historischen Gründen freiwillig ist, ebenfalls zu einem Wahlpflichtfach zu machen. Die Berliner Schüler/innen, die derzeit im Ethikunterricht nach gemeinsamen Werten suchen und sich darüber hinaus im Religionsunterricht mit der Religion ihrer Wahl befassen können, müssten sich dann für einen der beiden entscheiden.

Der Verein „Pro Reli“ verschweigt den derzeitigen Stand der Dinge geschickt, und tut auf Plakaten und Transparenten so, als ob es in der Abstimmung darum ginge, einen Religionsunterricht überhaupt erst möglich zu machen. Und der Abstimmungstext auf dem Stimmzettel trägt entscheidend dazu bei, dieses Missverständnis bei oberflächlich informierten Wählern zu verfestigen. Er lautet: Weiterlesen

Freiheit ist Bevormundung

In Berlin tobt seit Monaten ein auch sprachlich interessanter Kulturkampf um den Religionsunterricht an staatlichen Schulen.

Die aktuelle Situation ist die folgende: An den Berliner Grundschulen (1–6. Klasse) gibt es einen (bis zu 90% staatlich finanzierten) Religions- und Weltanschauungsunterricht. Diesen Unterricht kann im Prinzip jede weltanschauliche Organisation anbieten, neben der katholischen und evangelischen Kirche bieten z.B. auch der Humanistische Verband Deutschland, die Jüdische Gemeinde und die Islamische Föderation diesen Unterricht an. Die Teilnahme am Religions- und Weltanschauungsunterricht ist in Berlin allerdings, anders als in den meisten anderen Bundesländern, schon seit 1948 freiwillig.

Von der 7. bis zur 10. Klasse gibt es in Berlin seit 2006 das Pflichtfach „Ethik“. Dessen Ziele sind, gerade in einer multikulturellen Großstadt, nur zu begrüßen: Weiterlesen

[Surftipp] Blogwiese

Die Blogwiese ist die Spielwiese von Herrn Wiese, der in der Schweiz wohnt. Dort geht es um Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland, ganz besonders sprachlicher Natur. Die meisten Beiträge sind wirklich unterhaltsam zu lesen und auch gut gemacht, oft geht es z.B. um Formulierungen aus Zeitungen, die für Deutsche unverständlich sind. Zum Einstieg empfehle ich diesen Beitrag, über eine Schweizer Redewendung: Wer führt eigentlich hier den Mist?

Ethymo- und Etnologie

Heute hat jemand das Schplock mit dem Suchbegriff “ethymologisch” gefunden (der Suchmaschinen-Rechtschreib-Korrektur sei Dank!) – auch ein Fall von Hyperkorrektur: Weil wir bei Fremdwörtern aus dem Griechischen dauernd irgendwelche <th>s schreiben, wird das auch manchmal in Fällen gemacht, bei denen das <t> der Buchstabe der Wahl wäre. (Schnell gegooglet: 271.000 Treffer für Ethymologie mit <th>, 289.000 mit <t> – *puh* Das war knapp!)

Wie kommt es, dass zwei Wörter, die aus derselben Sprache entlehnt wurden und an der entscheidenden Stelle gleich klingen, verschieden geschrieben werden?

Die Etymologie von Etymologie

Kluge verweist für Etymologie auf altgriech. etymologia ‘Lehre vom Wahren’, das über das Lateinische ins Deutsche entlehnt wurde.

Ethnologie hingegen geht auf altgriech. éthnos ‘Volk, Schar’ zurück.

Tau vs. Theta

Was wir in lateinischen Buchstaben als <t> und <th> schreiben, sind im Griechischen zwei verschiedene Buchstaben: τ (Tau) und θ (Theta). Und auch zwei verschiedene Laute:

- τ (Tau) klang im Altgriechischen wie unser heutiges [t] in trinken,

- θ (Theta) klang wie unser heutiges [tʰ] in taufen.

Bei der Schreibung von Wörtern mit diesen Buchstaben orientieren wir uns an der lateinischen Umschrift der Römer (die auch meistens zwischengeschaltet waren, d.h. viele griechische Wörter wurden aus dem Lateinischen entlehnt, nicht direkt aus dem Griechischen) – und die Römer nahmen für das Theta die Kombination <th>.

Was ist der Unterschied?

[tʰ] ist ein sogenanntes “aspiriertes T”. Das bedeutet, dass nach dem eigentlichen [t] noch ein kleiner Luftschwall folgt. Wir hören den Unterschied im Deutschen i.d.R. nicht, weil er nicht bedeutungsunterscheidend ist – das aspirierte T wird meist gesprochen, wenn es am Wortanfang steht und danach ein Vokal folgt, sonst kommt das “normale”. (Leider habe ich im Netz keine Audioaufnahme gefunden. Aber wenn man sich beim Sprechen genau zuhört und vielleicht ein Blatt Papier vor den Mund hält – das bewegt sich bei aspirierten Lauten –, kann man den Unterschied schon bemerken.)

Das ist in anderen Sprachen anders – z.B. im Altgriechischen.1 Dort sind [tʰ] und [t] so verschieden wie [t] und [d] im Deutschen.

Woher kommt’s?

Jetzt wird es vage, wie das so ist, wenn man sich jenseits schriftlicher Quellen tummelt. Griechisch ist ja eine indogermanische Sprache, wie das Deutsche auch, d.h. letztlich müssen diese Konsonanten auf dieselben “Urkonsonanten” zurückgehen.

Für das Indogermanische setzt man folgende Plosive2 an:3

- p, t, k (“Tenues”)

- bʰ, dʰ, gʰ (“aspirierte Medien”)

- b, d, g (“Medien”)

Das altgriechische tʰ geht wohl auf das idg. dʰ zurück – die aspirierten Medien wurden nämlich zu aspirierten Tenues, also stimmlos: idg. dʰ > protogriech. tʰ.

Die deutsche Entsprechung hat folgende Entwicklung mitgemacht: idg. dʰ > germ. ð (klingt wie engl. <th> in that) > westgerm. d > althochdt. t.4 Das griech. θύρα und das deutsche Tür sind z.B. miteinander verwandt. (Indogerm. hieß es *dʰwer-.)

Mit dem geschriebenen <h> nach dem <t> kann das Deutsche also einfach nichts mehr anfangen – für Aspiration gibt es ja Regeln: Ethnologie ist im Deutschen z.B. nicht aspiriert (weil das T nicht am Wortanfang vor Vokal steht), die altgriech. Aussprache wird nicht berücksichtigt.

Das <th> in der Orthografie

Dass wir das <th> weiterhin fleissig schreiben, liegt daran, dass es in der deutschen Rechtschreibung kein starkes Prinzip zur Eingliederung von Fremdwörtern gibt. Im anderen Sprachen wird auf die Originalschreibung wenig Rücksicht genommen – Orthographie heißt im Spanischen z.B. ortografía, Ethnologie ist etnología. Das Deutsche scheut sich vor so etwas. Dazu schreibe ich vielleicht mal mehr.

Es gab einst ein <th> auch in Wörtern deutschen Ursprungs wie Thal, Thür, thun, Noth. Das <h> in solchen Wörtern wird im Grimmschen Wörterbuch als Dehnungszeichnen interpretiert: “[…] wobei h vor oder nach langem oder gedehntem vocal nur ein dehnungszeichen ist.”

Das “deutsche” <th> wurde bei der II. Orthographischen Konferenz in Berlin 1901 abgeschafft, das Fremdwort-<th> wurde ausdrücklich belassen.

Auch <ph> geht übrigens auf ein pʰ zurück, und das <ch> in Wörtern griechischen Ursprungs auf kʰ. Dass <ph> im Deutschen als [f] ausgesprochen wird (wie im modernen Griechischen übrigens auch), kann ich nicht so gut erklären, es könnte etwas mit dem Lateinischen als Zwischenschritt zu tun haben. Da werde ich aber noch nachforschen.

Ein Atlas spricht Bairisch …

… und zwar der Sprachatlas von Bayern – wer sonst? Auf einer Karte kann man sich sowohl die Dialektwörter für bestimmte Dinge (‘Holzsplitter in der Haut’, ‘Beule am Kopf’, ‘Dachboden im bäuerlichen Wohnhaus’, ‘kleines Weihnachtsgebäck’, ‘Stechmücke’*) als auch Laute (beruhend auf der mittelhochdeutschen Entsprechung) und bestimmte grammatische Eigenarten anzeigen lassen und sie mit einem kleinen Lautsprechersymbol auch gleich abspielen. Sehr schön gemacht!

*Endlich der Beweis: Schnaken sind nicht harmlos!

Osnabrück, nicht Bar Celona: DGfS-Jahrestagung 2009

Diese Woche war ich auf der Jahrestagung der DGfS in Osnabrück (übrigens die Hauptstadt des schlechten Wortwitzes) und habe viele, viele Vorträge gehört, viele berühmte und weniger berühmte Menschen gesehen und wenig geschlafen. Es war ein Riesenspaß!

Ich habe natürlich unglaublich viele spannende Dinge gelernt, aber leider eignen sich immer nur Splitter davon für ein Blog – meine persönlichen Highlights waren die Plenumsvorträge von Marianne Mithun und Adele Goldberg, die sich aber nicht gut zerschnipseln lassen.

Hier also meine DGfS-Nachlese:

AG 1: Formen und Funktionen von Satzverknüpfungen

Ferraresi/Weiß – Und-(?!)Nebensätze

Mit und konnte in mittel- und frühneuhochdeutscher Zeit nicht nur Koordination ausgedrückt werden, sondern auch Subordination:

(1) alse lieb und ich dir bin ‘so lieb wie ich dir bin’ (modal-vergleichend)

(2) zuvor und er zu morgen esz ‘bevor er frühstücke’ (temporal)

(3) ergetzet sie der leide unt ir ir habet getân ‘entschädigt sie für das Leid, das ihr ihr angetan habt’ (relativisch)

AG 5: Formen des Ausdrucks von Höflichkeit/ Respekt im Gespräch

Hentschel — Alle Menschen werden Brüder

Im Serbischen kann man (wie in vielen Sprachen) Verwandtschaftsbezeichnungen auch für Nicht-Verwandte benutzen. Dabei benutzt man sine ‘Sohn’ sowohl für junge Frauen als auch für junge Männer. Die Bezeichnung für ‘Tochter’ kann gar nicht verwendet werden. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass die männliche Form als positiver wahrgenommen wird.

Im Chinesischen haben die Bezeichnungen für großer Bruder und kleine Schwester teilweise die Bedeutungen ‘Bandenchef’ und ‘Prostituierte’ bekommen, wo sie nicht auf wirkliche Geschwister referieren.

Haase — Referentenhonorifikation zwischen Grammatik und Lexikon

Im Baskischen gibt es eine Markierung für Vertrautheit/Familiarität (im Gegensatz zu den meisten Sprachen, die Höflichkeit/Distanz/Respekt markieren) – dabei wird extrem viel palatalisiert und es werden Elemente in Verben eingeschoben, die z.B. die Transitivität verändern (das nennt man Allokutiv). Diese Art zu sprechen wird meist nur gegenüber Familienangehörigen (aber nicht den Eltern), kleinen Kindern oder Tieren verwendet. Weil sie auf so einen engen Kreis beschränkt ist, hat sie eine sehr hohe Varianz — jede Familie entwickelt ihre eigene Version.

Simon — Zur Grammatik der indirekten Anrede im Afrikaans und im älteren Deutsch

Im Afrikaans gibt es bestimmte Bezeichnungen (Verwandtschafts- und Beruftsbezeichnungen), die man für die Anrede benutzt, um höflich zu sein. Dabei werden diese Formen nicht nur einmal zur Anrede gebraucht (wie “Herr Pfarrer, …”), sondern auch an Stellen, wo andere Sprachen ein Reflexiv- oder ein Possessivpronomen gebrauchen würden. Wenn man im Afrikaans über jemanden spricht, sagt man z.B.

(1) Dominee skeer hom. ‘Der Pfarrer rasiert sich’

bei höflicher Anrede wird es aber zu

(2) Dominee skeer Dominee ‘Herr Pfarrer, Sie rasieren sich (wörtl.: Herr Pfarrer rasieren Herrn Pfarrer)’.

AG 13: Comparison constructions and similarity-based classification

Hahn — What makes things similar

Mit wenig Sprachbezug, aber kongnitiv sehr spannend: Wenn wir Dinge miteinander vergleichen, ist die Vergleichsrichtung wichtig. Wenn wir eine Linie von 85° sehen, stimmen wir wahrscheinlich schnell zu, dass sie fast vertikal ist, wenn wir eine vertikale Linie sehen, stimmen wir aber eher nicht zu, dass sie fast 85° hat.

Plenarvortrag

Goldberg — Items and Generalizations

Es gibt im Englischen Adjektive, die nicht vor dem Bezugswort stehen können, sondern eigentlich nur prädikativ verwendet werden können:

(1) ??the asleep child

ist komisch, aber

(2) the child is asleep

geht. Das sind alles Adjektive die mit a- beginnen (der Laut ist ein Schwa [ə]) und die meistens früher mal Präpositionalphrasen waren (also z.B. on sleep > asleep). Man kann sie heute noch sehr gut trennen, nach Wurzel und a:

(3) a|sleep, a|float, a|live, a|blaze

im Gegensatz zu ähnlich aussehenden/klingenden Adjektiven mit einer anderen Quelle (absurd, acute, aduld) die attributiv verwendet werden können (the absurd situation). Heutige SprecherInnen lernen also eigentlich eine historische Regel, indem sie die Formen, bei denen das a- vom on stammt, anders behandeln. Darüber sind sie sich allerdings nicht im Klaren, sie folgen eben dem Gebrauch derer, von denen sie lernen, und da sie in Kontexten, in denen z.B. asleep gebaucht wird, nie den attributiven Gebrauch hören, lernen sie die Regel. Im Vortrag war das nur ein kleines Beispiel zur Begründung eines bestimmten Sprach- und Grammatikverständnisses, das aber hier den Rahmen sprengen würde.