In der letzten Woche wurde im Sächsischen Landtag ein Antrag der NPD verhandelt, der Regierung und Verwaltung zur Vermeidung von Anglizismen verpflichten sollte. Dieser Antrag hat den grünen Abgeordneten Miro Jennerjahn zu einem Ausflug in die deutsche Sprachgeschichte inspiriert, der es verdient, als großer Moment der Sprachnörglerkritik in die Chroniken einzugehen.

Archiv für das Jahr: 2011

Fremde Wörter, fremde Schrift

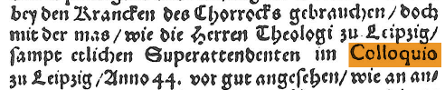

Beim Stöbern in alten Drucken stößt man immer mal wieder auf interessante Dinge. Recht bekannt ist ja die funktionale Schriftartenteilung:

Während gebrochene Schriften für den deutschen Text eingesetzt wurden, wurden in vielen Drucken Antiquaschriften (unsere heutiger Normalfall) für Fremdwörter benutzt. Ein willkürlich gewähltes Beispiel:

Während gebrochene Schriften für den deutschen Text eingesetzt wurden, wurden in vielen Drucken Antiquaschriften (unsere heutiger Normalfall) für Fremdwörter benutzt. Ein willkürlich gewähltes Beispiel:

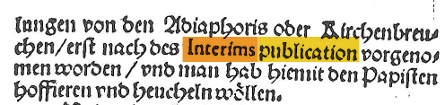

Schon spannender wird es, wenn man sich anschaut, wo die Grenzen der Fremdwortmarkierung verlaufen: Was der eine Drucker klar erkennt, ist für den anderen nicht weiter bemerkenswert. So stehen hier zwei Fremdwörter nebeneinander, von denen nur das erste (Interims) als solches markiert wurde, während publication (oder auch in der Zeile drüber Adiaphoris) unmarkiert bleibt:

In diesem Text hingegen wurde satisfaction ‘Befriedigung’, das dem selben lateinischen Muster folgt, klar hervorgehoben:

Interessant auch, dass hier der flämische Name Verheyen ebenfalls als fremd markiert wird. (Sein Buch, von dem im Textausschnitt die Rede ist, ist in der deutschen Übersetzung hier zu finden, der Herr ist dieser.)

Am besten sind aber die haarspalterischen Drucker. Das sind die, die bemerkten, dass an einem Fremdwort ja nicht alles fremd ist: Weiterlesen

Sprachkritik auf Ramschniveau

Am 10. September war “Tag der deutschen Sprache”. Keine Sorge — wer jetzt hektisch im Termin- und Gedenktagskalender nachsieht, ob er an diesem Tag einen Schrein angehimmelt hat, der sei beruhigt: Dieser Tag ist eine Aktion des Verein deutsche Sprache (VDS). Damit will der VDS seit 2001 “ein Sprachbewusstsein schaffen und festigen […]”

Jedenfalls kriechen an und vor diesem Tagen die Medien, vorrangig die kleineren, vor dem Altar der Sprachkritik zu Kreuze und veröffentlichen im Zuge ihrer Praktikantenbeschäftigungsprogramme die entsprechenden VDS-Pressemeldungen. Einige Zeitungen versuchen sich gar in Kreativität. Die Badische Zeitung (BZ) ist so ein Beispiel.

Die BZ präsentierte ein kleines “Floskelalphabet” des “Fastfood der Sprache”. Von A bis Z hohle Floskeln. Darunter: Zukunftsperspektive (hä?), Dozierende & Studierende (gähn) oder nicht wirklich (schnarch). Aber mir soll’s heute um Ramschniveau gehen.

Die Redakteure wollen nach eigenen Worten der Wahl zum Unwort des Jahres 2011 nicht vorgreifen — halten sie Ramschniveau doch für einen ausrichtsreichen Kandidaten (mit dieser Einschätzen könnten sie sogar recht gut liegen) und schlagen das Wort denngleich zur Wahl vor.

Aber aus falschen Motiven. Denn der BZ geht es nicht um das Wort Ramschniveau an sich, sondern darum, was gerne mal vor Ramschniveau verwendet wird — und warum diese Konstruktion angeblich ins Floskelalphabet gehört. Die BZ schreibt:

Ramschniveau

Wir wollen der Jury, die das Unwort des Jahres 2011 ermittelt, nicht vorgreifen, aber ihr dieses Wort vorschlagen. “Irland auf Ramschniveau herabgestuft.” Ganz Irland? Natürlich nicht, bloß seine Staatsanleihen. Der Ire muss es unfair finden.

Hier drängt sich also die Frage auf: Werden sich die Iren beleidigt fühlen (müssen/dürfen)?

Na, vielleicht auf Regierungen und Finanzspekulateure, die ihnen die Suppe eingebrockt haben. Aber sprachlich ist hier eigentlich alles in Ordnung. Wenn die BZ sagt: “ ‘Irland auf Ramschniveau herabgestuft’ Ganz Irland? Natürlich nicht, bloß seine Staatsanleihen” — hat da jemand gröbere Verständnisprobleme, dass es eben nicht um die Bewohner geht? Die Floskelanalphabetisierungsbeauftragten der BZ übersehen bei ihrer Kritik nämlich einen alltäglichen und normalen sprachlich-kognitiven Prozess, den wir gar nicht bewusst wahrnehmen; also Laien noch weniger und die meisten Sprachkritiker schon mal gar nicht.

Dieser Prozess nennt sich Metonymie*: Von einem metonymischer Ausdruck spricht man dort, wo ein Begriff nicht in seiner wörtlichen Bedeutung verwendet wird (was immer die sein könnte), sondern es sich in einer Bedeutungserweiterung um eine enge semantische Verwandtschaft zwischen dem Bezeichnenden und Bezeichneten handelt. Soll heißen: Durch Metonymie kann sowohl das “Ganze für einen Teil” stehen (WHOLE-FOR-PART; Ich lese Shakespeare, Shakespeare als Autor für sein(e) Werk(e)), als auch umgekehrt ein Teil der Bedeutungsschattierung für das Ganze (PART-FOR-WHOLE; Superhirn, Hirn als Teil des Menschen für den ganzen Menschen).

Wenn Neuseeland im Halbfinale der Rugby-Weltmeisterschaft Australien geschlagen hat, dann haben weder 20 Millionen Australier gegen vier Millionen Neuseeländer verloren, noch siebeneinhalb Millionen Quadratkilometer gegen eine Viertelmillion — dann haben die Spieler gegeneinander gespielt, die ihr jeweiliges Herkunftsland in einer Mannschaft repräsentieren. Wie unökonomisch wäre es denn, jedes Mal zu sagen: ‘Die Mannschaft mit Spielern australischer Staatsangehörigkeit verlor deutlich gegen die Mannschaft mit den Spielern neuseeländischer Staatsangehörigkeit’?

Als Nichtalkoholiker dürfen Sie zurecht pikiert sein, als Trinker bezeichnet zu werden, auch wenn Sie jeden Tag eine Zwei-Liter-Flasche trinken. Fahren Sie zur Tankstelle, um den Schlauch mit dem Tankstutzen an die Öffnung des Rohrs anzulegen, von wo aus das Benzin in den Tank geleitet wird — oder tanken sie einfach das Auto voll? Ich wünsche viel Spaß beim Entlüften.

Metonymien sind so alltäglich, dass sie uns nicht auffallen: Da ist Washington sauer auf Berlin, London macht Zusagen an Paris oder Deutschland verhandelt mit Peking. Dies sind sowohl Beispiele für das PART-FOR-WHOLE (Landeshauptstadt als Teil des Landes), als auch WHOLE-FOR-PART (Landeshauptstadt für die dort ansässige Regierung bzw. Landesbezeichnung für dessen politische Führung). Sollte sich der Berliner unfair behandelt fühlen, wenn die Griechen sauer auf Angela Merkel sind?

Mal sehen, wie es die Badische Zeitung mit ‘[LAND] auf Ramschniveau’ hält:

Irland rangiert damit nur noch eine Stufe über Ramschniveau.

Badische Zeitung, 16. April 2011.Die Ratingagentur Standard & Poor’s hatte bereits am Montag Griechenland auf das Ramschniveau CCC herabgestuft.

Badische Zeitung, 15. Juni 2011.

Fairerweise muss man dazu sagen, dass sich Ramschniveau bei der BZ tatsächlich in den meisten Fällen auf die Kreditwürdigkeit oder Staatsanleihen bezieht, in 17 von 19 Treffern. Immerhin. Aber trotzdem nutzen natürlich auch die Journalisten bei der BZ die Metonymie, um komplexere oder neue Umstände sprachökonomisch pointiert(er) darzustellen. Und im Kontext wissen wir auch, dass Connemara oder Dublin immer noch reizend und bestimmt nicht billig sind.

Nun ist Ramschniveau vielleicht nicht besonders hübsch. Oder ermunternd. Oder zutreffend. Oder gerecht. Oder psychologisch klug. Für eine Wahl zum Unwort des Jahres wäre es deshalb gar nicht so ungeeignet. Aber der BZ ging es ja um beleidigte Iren.

Bei aller Kritik am einzelnen Begriff — die Konstruktion Irland auf Ramschniveau ist sprachlich keine hohle Floskel, und ganz gedankenlos dahergesagt ist sie auch nicht. Sie ist erklärbar als eine Analogie zu einem gängigen Muster (z.B. Irland mit Defiziten im Staatshaushalt) auf Grundlage eines hundsgewöhnlichen, sprachökonomischen, kognitiven Prozesses.

Ganz nebenbei und weil es mir noch so auffällt: Die Formulierung “Das Fastfood der Sprache”, mit der die BZ ihr Floskelalphabet umschrieben hat, fällt unter den Prozess der Metapher — und ist von der Metonymie gar nicht besonders weit entfernt.

–

In einer ersten Version dieses Beitrags habe ich zwei Fragen aufgeworfen. Zur Frage, ob die Iren beleidigt sein dürfen/sollen/müssen kam noch: Was hat Ramschniveau in einem Floskelalphabet der Politikersprache zu suchen? Die Überlegungen dazu uferten etwas aus — aber ich möchte nicht die Arbeit und das Gedankenchaos von Stunden einfach der Entf-Taste übergeben. Wer sich für die zweite Frage interessiert, kann mit meinen unausgereiften Überlegungen zum Begriff Ramschniveau weiterlesen (als mögliche Herleitung des Begriffs, seiner Bedeutung und Erklärung der Verwendung, aber betonterweise nicht als Rechtfertigung derselben):

Stille Post sie spielen

Ich bin gedanklich schon auf der Open Mind 11 und der noch etwas unausgegorenen Vision von der Zukunft der institutionalisierten Wissenschaft, die ich dort morgen früh vortragen werde, aber da ich jetzt mehrfach auf die Meldung angesprochen worden bin, will ich doch schnell etwas dazu sagen: Die Frühmenschen, meldet Spiegel Online, sprachen wie Yoda aus Star Wars — oder, wie SpON titelt, Frühmenschen wie Yoda sprachen.

Eine schöne Geschichte, wenn etwas daran wäre. Wer würde nicht gerne wenigstens seinen sprachlichen Stammbaum bis zu dem kleinen aber äußerst kampfstarken grünen Jedi-Ritter zurückverfolgen können. Leider stimmt an der Meldung, die im Prinzip nur eine leicht überarbeitete Fassung einer dpa-Meldung ist, so gut wie gar nichts. Sie ist bestenfalls ein Beispiel dafür, dass man Pressemeldungen zu wissenschaftlichen Studien nicht übernehmen sollte, ohne einen Blick auf die Studie selbst zu werfen. Vor allem aber sollte man sie nicht umschreiben, ohne die Studie zu kennen und verstanden zu haben. Tut man es doch, spielt man im Prinzip stille Post — im Journalismus grundsätzlich eine äußerst schlechte Idee.

Frühstück auf Türkisch

Ich versuche mich mal wieder am Türkischlernen und kämpfe mit Siebgedächtnis gegen einem riesigen Vokabelberg. Dabei habe ich einen Zusammenhang zwischen drei Wörtern festgestellt, die ich mir jetzt prompt merken kann. Und zwar ‘Kaffee’, ‘Frühstück’ und ‘braun’:

kahve

kahvaltı

kahverengi

Bislang kein Dialekt

Obwohl ich als Sprachwissenschaftler natürlich Deskriptivist bin, den Sprachgebrauch also beschreibe und erkläre, ohne ihn in Kategorien wie „gut“ und „schlecht“ zu bewerten, versuche ich mich beim Verfassen meiner Texte im Großen und Ganzen an präskriptiven (vorschreibenden) Sprachnormen zu orientieren. Einfach, weil es viel Ärger und überflüssige Diskussionen mit der (verlegenden und lesenden) Kundschaft erspart.

Um mich präskriptiv auf Spur zu bringen, nutze ich unter anderem den Duden Korrektor, der seine Arbeit im Großen und Ganzen sehr ordentlich macht. Nur manchmal verhält er sich etwas merkwürdig, zum Beispiel, als er eine Zeit lang den geografischen Namen Bremen als Dialektwort markierte, weil dies auch die Pluralform der Breme, einem mundartlichen Ausdruck für die Stechfliege, sein könnte.

Wörterbuch der Verblendung (I): Chemiekeule

Vor einiger Zeit habe ich im Zusammenhang mit einer äußerst unkritischen GEO-Titelgeschichte zur „Alternativmedizin“ einige Ausdrücke untersucht, mit denen die Befürworter der „Alternativmedizin“ die Welt passend zu ihrer Ideologie versprachlichen (darunter das Wortpaar Schulmedizin/Alternativmedizin. Bei der Hintergrundrecherche zu meinem heutigen Telepolis-Beitrags zur „Alternativmedizin“ ist mir dann erst klar geworden, wie viele solcher Ausdrücke es tatsächlich gibt und wie selbstverständlich sie in Diskussionen über die Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Mit diesen Wörtern werde ich mich unter der Rubrik „Aus dem Lexikon der Verblendung“ beschäftigen, die in unregelmäßigen Abständen hier im Sprachlog erscheinen wird.

Beginnen möchte ich heute mit dem Wort Chemiekeule, mit dem Befürworter der „Alternativmedizin“ gerne die sogenannte „Schulmedizin“ (oder, wie ich sie nenne, Medizin) bezeichnen.

…und so hinten raus?

Heute wieder ein Betrag aus der Reihe: Was macht linguistisches Wissen eigentlich für Otto Normalverbraucherin ganz nützlich?

Ich transkribiere momentan wieder Sprachaufzeichnungen mit Gesprächspartnern aus der Wirtschaft. Linguistisch und auch fürs Blog interessant wäre das als Grundlage für eine Analyse von Anglizismenanteilen in der Varietät der deutschen Wirtschaftssprache. Aber um da einen Blogbeitrag draus zu machen, brauche ich erst das Einverständnis der Verantwortlichen. Vorweg vielleicht: Es bleibt bei den fürs Deutsche handelsüblich diagnostizierten zwei bis vier Prozent.

Also kommen wir zu etwas Unverfänglicherem, was einem vielleicht auch aus jeder Unterhaltung bekannt sein könnte. Mir ist letztens nämlich aufgefallen, dass ein Teilnehmer das Partizip Perfekt von outsourcen mit outgesourced wiedergegeben hat. Nun mag der eine oder die andere aufheulen, wie man es wagen kann, ein deutsches Affix in einen Anglizismus zu schmuggeln. Man kann natürlich auch geoutsourced sagen (was das Problem für den Sprachästheten nicht lösen würde). Der Sprecher interpretierte outsourcen hier als trennbares Verb und ähnlich wie andere trennbare Verben (anfangen > angefangen), fügt man das Partizippräfix dann eben nach dem Halb-Präfix out ein. Ein ähnlicher Fall ist die Variation bei gedownloadet und downgeloadet, je nachdem, ob man downloaden als trennbar ansieht oder eben nicht. (Die Problematik der angeblichen Unverträglichkeit deutscher Flexionsmorpheme in Anglizismen lässt sich übrigens ganz einfach aus der Welt schaffen, indem man anerkennt, dass outsourcen und downloaden deutsche Wörter sind und dementsprechend nach unseren Regeln konjugiert werden.)

Mir geht es aber um etwas ganz anderes.

Ich habe oben outgesourced bewusst mit <d> wiedergegeben. Wie ja nun jeder weiß, wird im Deutschen das Partizipaffix, in diesem Fall das Zirkumfix ge-V‑t für die Partizipien regelmäßiger Verben mit [t] gesprochen und mit <t> geschrieben. Bei Anglizismen, vor allem bei solchen, die noch relativ neu eingewandert sind, ist größere Verwirrung vor allem in der Orthografie deshalb nicht ungewöhnlich: Und zugegeben, outgesourct und outgesourcet sehen auf den ersten Blick tatsächlich seltsam aus — oft behilft man sich bei der schriftlichen Wiedergabe also (noch) zusätzlich der Flexionsregeln der Gebersprache. Bei outsourcen hat <outgesourced> vermutlich auch deshalb noch doppelt so viele Googletreffer, wie <outgesourc(e)t>.*

*[UPDATE: ke hat mich in einem Kommentar darauf aufmerksam gemacht, dass ich in der Hektik völlig falsch gezählt habe: <outgesourced> und <outgesourct> haben grob etwa gleich viele Treffer bei Google. An der Annahme der Verwirrung bei der Orthografie ändert das (noch) nichts grundlegendes. Danke für den Hinweis, SF]

Neben einem seltsamen Aussehen von outgesourcet könnte das ein Grund sein, ober eben möglicherweise ein gesprochenes [d], also immer dann besonders, wenn die Integration eines Anglizismus in das deutsche Lautsystem noch nicht vollständig abgeschlossen ist.

Der Grund also, weshalb ich geoutsourced hier mit <d> schreibe, liegt an der Art, wie es der Interviewte aussprach, nämlich mit [d]. Die spannende Frage also: Woran hört man, dass outgesourced für diesen Sprecher noch nicht vollständig integriert ist, auch wenn er hier sogar für /r/ nicht die “englische”, sondern die “deutsche” Variante gewählt hat? Nun, bei diesem Sprecher ist es mir schlicht im Kontrast zu gesettelt (von setteln, engl. to settle) aufgefallen, das er deutlich hörbar mit [t] realisierte.

Und nun?

Da kommt ein phonologischer Prozess zum Tragen, den das Deutsche hat, nicht aber das Englische: Steht im Deutschen am Silben- oder Wortende ein stimmhafter Konsonant wie z.B. /b/, /d/ oder /g/, so wird dieser Konsonant stimmlos ausgesprochen, also als /p/, /t/ oder /k/. Genauer gesagt betrifft dieser Prozess nur die sogenannten Obstruenten, also die Konsonanten, bei denen der Luftstrom kurzfristig komplett untebrochen ist, und Frikative wie /z/ oder /ʒ/; bei den sonorantischen Konsonanten wie /m/ oder /n/ ist das nicht der Fall, die sind immer stimmhaft.

Mit anderen Worten und als Haus- und Hofbeispiel: Rad und Rat sind als [ra:t] in Isolation gesprochen nicht zu unterscheiden. Liegt der stimmhafte Konsonant dagegen nicht am Silbenende, bleibt’s beim stimmhaften Laut. Deshalb haben wir [li:bə] für Liebe, aber [li:p] für lieb oder [tsu:k] ‘Zug’ im Singular, aber [tsy:gə] ‘Züge’ im Plural.

Das ganze nennt sich Auslautverhärtung (oder allgemeiner Neutralisation) und ist neben dem Deutschen oder dem Niederländischen auch in einigen slavischen Sprachen oder dem Türkischen zu finden — aber eben zum Beispiel nicht im Englischen.

Es ist deshalb also spannend zu sehen, dass gesettelt und outgesourced in der Wiedergabe (jetzt dieses Sprechers) mal mehr, mal weniger eingebürgert zu sein scheint. Was an sich für mich überraschend war, da eigentlich meist erst die phonologische und dann die morphologische Einbürgerung erfolgt — und beide Lexeme waren ja schon mit einheimischem morphologischem Material bestückt, bei der Bildung des Partizips nämlich. Und ich stelle die These auf, dass man outgesourcet auch in der großen Mehrheit schreibt, wie man es, äh, spricht.

Auslautverhärtung betrifft natürlich auch alle Fremdwörter im Deutschen, die am Wort- oder Silbenende einen stimmhaften Obstruenten haben. Deshalb ist Blog lautlich von Block nicht zu unterscheiden (und für den Genuswandel von das Blog zu der Blog höchstwahrscheinlich mitverantwortlich), bloggen unterscheidet sich aber von blocken.

Die Auslautverhärtung ist übrigens ein Element eines typisch deutschen Akzents (beim Englisch sprechen). Muttersprachliche Interferenz führt dazu, dass Deutschsprachige die Auslautverhärtung quasi mit ins Englische importieren (z.B. Kortmann 2005: 182). Wer also in der Sprachvermittlung arbeitet oder einfach einen kleinen, einfachen Tipp haben möchte, wie man am eigenen Akzent im Englischen arbeiten kann: Lehre und lerne, I want a suite und I want a Swede auch phonologisch zu unterscheiden. Voilà.

Umgekehrt liegt in der Auslautverhärtung möglicherweise ein Grund (von mehreren), weshalb Sprecher von Sprachen ohne Auslautverhärtung Deutsch unter Umständen als “hart” wahrnehmen: Bei der Produktion von stimmlosen Lauten wird mehr Luft nach außen gepresst, weshalb diese Konsonanten auch “lauter” klingen. Genau genommen ist die Sache etwas komplizierter: die Artikulation der Phoneme /p, t, k/ ist eher eine Fall von Fortis ’stark’, die der Phoneme /b, d, g/ von Lenis ’schwach’ (Kortmann 2005: 64, Roach 2009: 28f). Aber nunja, für die Illustration reicht’s. Wen das nicht überzeugt: Fühlen wir von Quatschern im Kino gestört, werden wir zur Untermauerung etwaiger Genervtheit eher ein härter zischendes, stimmloses [ʃ] anstimmen, als ein stimmhaftes und unaufgeregtes [ʒ].

Im Deutschen bin ich deshalb ja auch meist [su:s], im Englischen hingegen [su:z]. Das noch dazu. Und wer hier einen Bezug zum Anfang dieses Beitrags erwartet: Natürlich steht in der Transkription outgesourcet, weil es sich um ein inhaltliches, also um ein an die deutsche Orthografie angepasstes Transkript handelt — und leider nicht um ein phonetisches zu linguistischen Forschungszecken.

Statt Postscript: Wer noch einwenden möchte, dass man statt outsourcen auch auslagern sagen könnte: in vielen Fällen und je nach Kontext ist das eventuell möglich. Aber der Interviewte nutzte beide Lexeme. Und, wenig überraschend, sie waren sehr deutlich nicht synonym austauschbar: 1) outsourcen, ‘Unternehmensabläufe von einer Fremdfirma ausführen lassen’; 2) auslagern, ‘mit Teilen der Firma anderswo hingehen oder Unternehmensprozesse aus dem Stammlager ausgliedern’. Also auch wenn man es wieder mal der Yukkapalme erzählen könnte: Klassische Bedeutungsdifferenzierung.

Literatur:

Kortmann, Bernd. 2005. Linguistics: Essentials. Berlin.

Roach, Peter. 2009. English Phonetics and Phonology. Cambridge.

Katalanische Wochen(tage)

Anfang September war ich auf einer Konferenz in Barcelona, wo ja Katalanisch regionale Amtssprache ist, eine romanische Kleinsprache. Eine lustige Entdeckung für mich waren die katalanischen Wochentagsbezeichnungen, wie auf diesem Parkhausöffnungszeitenschild zu sehen:

In die richtige Reihenfolge gebracht und im Singular lauten sie: Weiterlesen

Stephen Fry, language lover

Auch wenn hier jetzt der Eindruck entsteht, das Blog sei über die Sommerpause zu einer Linkfarm verkommen: Diesen Hinweis darf ich niemandem vorenthalten, der der englischen Sprache mächtig ist, Stephen Fry ganz wunderbar findet und sich für Sprache interessiert: Die BBC-Dokumentation “Stephen Fry’s Planet Word” (BBC 2011). Michael hatte zwar schon bei 2′36″ ein ARRRGH!-Erlebnis, aber wenn wir über die kleinen Detailfragen hinwegsehen, die in der Wissenschaft etwas fizzelig sind — viel Spaß!

[Das Video ist leider nicht mehr verfügbar. Alternativen ändern sich oft.]

Um dem ganzen aber blogseitig etwas Neues hinzuzufügen: Warum sind, subjektiv-objektiv gesprochen, solche Dokumentationen bei uns nicht möglich? Eine fünfstündige Dokumentationen in fünf Teilen, und das zur besten Sendezeit? Wo ist der Intendant bei uns, der Mut dazu hat? (Bitte — das waren rhetorische Fragen!) Mal abgesehen davon, dass sie natürlich, wenn überhaupt, dann im Nachtprogramm bei EinsFestival laufen würden.

Vielleicht fehlt uns aber auch ein Stephen Fry.