Nachdem das erste Etymologiequiz ganz gut lief, kommt heute die zweite Ausgabe:

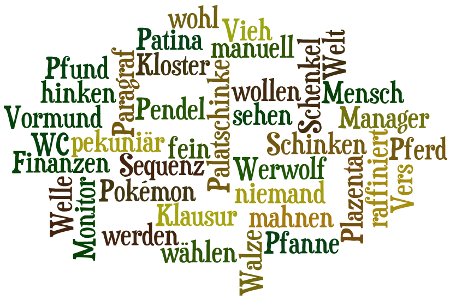

In diesem Wordle sind immer mehrere Wörter miteinander verwandt, das heißt sie gehen auf eine gemeinsame Wurzel in einer früheren Sprachstufe zurück, und, ich zitiere mich selbst

[d]ie Verwandtschaft kann ziemlich weit zurückgehen, weshalb der Bezug bei den wenigsten offensichtlich ist. So würden, wären sie drin, Etat und Distanz zusammengehören, denn Etat kommt über frz. état aus lat. status ‘Zustand’, was zu stāre ‘stehen’ gebildet wurde und Distanz kommt von lat. distantia, einer Abstraktbildung zu distāre ‘voneinander wegstehen’, das sich aus dis- und stāre ‘stehen’ zusammensetzt.

Im Gegensatz zum letzten Mal sind es diesmal nicht immer Paare, es können auch drei Wörter zusammengehören. (Insgesamt gibt es 16 Gruppen.) Lösungsvorschläge und wilde Spekulationen können in die Kommentare gepostet werden und erscheinen dann alle auf einmal am nächsten Montag. Und wie letztes Mal will ich darauf hinweisen, dass der Blick in ein etymologisches Wörterbuch die ganze Sache langweilig macht. Aber muss man selbst wissen 😉

Viel Spaß!

Update (20.6.2011): So, jetzt gibt’s auch die Lösung. David hat alles richtig, herzlichen Glückwunsch! Und für die visuell Veranlagteren nach dem Cut … Weiterlesen