Die Duden-Sprachberatung schreibt alle zwei Wochen einen Newsletter zu verschiedenen sprachbezogenen Themen – seien es Grammatik, Etymologie, Zweifelsfälle, Sprachwandel, Redewendungen, … eine unterhaltsame Mischung, die zudem den Vorteil hat, nicht täglich die Mailbox zu verstopfen (deshalb habe ich z.B. das “Word of the day” des OED wieder abbestellt).

Archiv für das Jahr: 2009

O Herz Jesu, meine Kasus!

Lateinische Wörter im Deutschen werden oft gnadenlos assimiliert. Zwar bestehen Sprachfanatiker häufig auf den “korrekten” Plural (Praktika, Visa, oder aus meinem Alltag – und ich muss zugeben, dass ich da auch ein bißchen präskriptiv veranlagt bin – Tempora, Kasus, Genera, Simplizia, …), aber was betrifft die anderen Kasus? (Ja, Kasus. Mit langem uuuuuu. Eigentlich vollkommen abartig, so etwas im Deutschen beizubehalten.)

Wie gut, dass ich das “Studium Latinum” im Sommer 2005 in meiner ersten Euphorie nicht direkt verkauft habe. Ein bißchen was zu lateinischen Substantivklassen. Ich mach’s kurz, versprochen!

Stimuli für Tempora

Also … jedes lateinische Substantiv gehört in eine “(Deklinatinons-)Klasse”, auch oft verkürzt “Deklination” genannt. Diese Klasse bestimmt über die Flexionsendungen in den Kasus, also Nominativ, Genitiv undsoweiter. Alle Substantive einer Klasse verhalten sich gleich. Es gibt die a‑, i‑, u‑, e- und o‑Deklination (letztere gleich doppelt, einmal für Maskulina, einmal für Neutra), die konsonantische, die gemischte und die aus aus Partizipien bestehende (wie amâns ‘Liebender’).

Und es gibt ein Problem: Viele der Flexionsformen ähneln sich sehr. Die beliebte lat. Endung -us, eine Endung für maskuline Wörter, findet sich z.B. im Nominativ dreier Klassen.

Betrachtet man daher Wörter wie Tempus, Genus, Kasus, Jesus, Exodus, Exitus, Koitus, … sehen sie oberflächlich betrachtet alle gleich aus – aber dahinter lauert das Grauen: Sie gehören alle zu unterschiedlichen Klassen. Seht und staunt (vor allem, dass ich HTML-Tabellen machen kann!):

| kons. Dekl. | o‑Dekl. (m) | u‑Dekl. | ||

| Sg. | Nom. | genus | genius | casus |

| Gen. | generis | geniî | casûs | |

| Dat. | generî | geniô | casuî | |

| Akk. | genus | genium | casum | |

| Abl. | genere | geniô | casû | |

| Pl. | Nom. | genera | geniî | casûs |

| Gen. | generum | geniôrum | casuum | |

| Dat. | generibus | geniîs | casibus | |

| Akk. | genera | geniôs | casûs | |

| Abl. | generibus | geniîs | casibus |

-us und -i forever

Besonders beliebt scheint die o‑Klasse zu sein: Dass man aus lateinischen Wörtern, die auf -us enden, Plurale machen kann, die auf -i enden, weiß jedes Kind. (Modus – Modi, Alumnus – Alumni, Stimulus – Stimuli, …) Vielleicht wird dieser i‑Plural auch zusätzlich noch durch italienische Wörter gestärkt, die eine ziemlich feste Korrespondenz o – i aufweisen (Cello – Celli, Espresso – Espressi, …) – aber das ist jetzt freie Spekulation.

Auf jeden Fall wird das Wissen um den i-Plural häufig übergeneralisiert und es entstehen Geni, Kasi oder Tempi – letzteres gibt es sogar, aber als Plural zu Tempo (aus dem Italienischen). Um solche Bildungen zu umgehen, muss man für jedes lateinische Wort extra den Plural lernen. Das gelingt uns zwar bei deutschen Wörtern ziemlich problemlos, aber die Wörter lateinischer Herkunft sind so infrequent, dass ihre Plurale einfach zu selten vorkommen um sie sich wirklich zu merken. Wir müssten ja nicht nur die drei erwähnten Klassen lernen, sondern auch noch alle anderen oben erwähnten. Und dann muss man natürlich auch noch wissen, für welche Wörter lateinischen Ursprungs das nicht mehr gilt, denn viele haben ja mittlerweile einen “deutschen” Plural erhalten, wie Globus – Globen.

Menschen, die bei lateinischen Wörtern falsche Plurale bilden, werden oft verspottet und für minder intelligent gehalten. Das ist natürlich Quatsch. Eigentlich ist das, was sie machen, viel spannender als das, was wir braven Produkte bildungsbürgerlich-humanistischer Erziehung nachplappern: Sie suchen Muster und wenden sie an. Das nennt man “Analogie”, und sie war und ist ein treibender Faktor in vielen, vielen Sprachwandelprozessen.

Warum nur ein lateinischer Plural?

Außerdem, und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, ist die Grenze, die wir da ziehen, ziemlich willkürlich. Wie viel Latein braucht ein Wort lateinischen Ursprungs? Wir benutzen den Nominativ Singular für alle Singularformen und den Nominativ Plural für alle Pluralformen:

(1) Das Genus des Genus ist kein Genuss. [Nom, Gen]

(2) Ich helfe Dir mit dem Genus. [Dat]

(3) Ich kenne das Genus von Genus nicht. [Akk]

(4) Die Genera sind mir unbekannt. [Nom]

(5) Ich bediene mich der Genera, weil ich es kann. [Gen]

(6) Mit den Genera tue ich mich schwer. [Dat]

(7) Ich kenne die Genera vieler Wörter nicht. [Akk]

Ginge es nicht noch originaler? Warum sollte man sich darauf beschränken, den lateinischen Plural zu benutzen, kann man nicht auch die anderen Kasus verwenden?

(1) Das Genus des Generis ist kein Genuss. [Nom, Gen]

(2) Ich helfe Dir mit dem Generi. [Dat]

(3) Ich kenne das Genus von Genus nicht. [Akk]

(4) Die Genera sind mir unbekannt. [Nom]

(5) Ich bediene mich der Generum, weil ich es kann. [Gen]

(6) Mit den Generibus tue ich mich schwer. [Dat]

(7) Ich kenne die Genera vieler Wörter nicht. [Akk]

Dass das nicht passiert, ist irgendwo erklärlich: Es würde zu unseren normalen Substantivklassen noch viele weitere hinzufügen, die wir extra für Fremdwörter lernen müsste. So ein Stress! Das Sprachsystem würde unglaublich aufgebläht, der praktische Nutzen wäre aber gering.

Es gibt im Deutschen viele verschiedene Möglichkeiten der Pluralbildung (Hüte, Tage, Hämmer, Lämmer, Autos, Wagen, Pfannen, …), da fällt es nicht so auf, wenn noch ein paar lateinische Endungen dazustoßen, das System ist eh schon zersplittert. Zur Deklination von Substantiven hingegen gibt es nur sehr begrenzte Mittel: Entweder sie ist stark (der Hut, des Huts, dem Hut, den Hut) oder schwach (der Löwe, des Löwen, dem Löwen, den Löwen). Es gibt ein paar Unregelmäßigkeiten, aber die sind kaum der Rede wert. Ein System also, in dem sich irgendwelche anderen Flexionsendungen viel schlechter verstecken können.

Christi Ausnahmeregelung

Aber … es gibt ein Gegenbeispiel. In einem Bereich hängt man ganz enorm an den lateinischen Flexionsendungen. Na wo schon? Klar, in der Kirche! Ganz besonders in festen Ausdrücken sind sie beinahe Pflicht:

(8) Christi Himmelfahrt, Passion Christi, Herz Jesu, Mariä Verkündigung, Mariä Himmelfahrt1, Lob sei dir, o Christe!…

Aber auch in der sonstigen Verwendung tauchen sie immer wieder auf. Jesus ist u‑Deklination, Christus o‑Deklination:

(9) Genitiv

a) Leben, Tod und Auferweckung Jesu (Quelle)

b) Christi Himmelfahrt […] bezeichnet im Christentum den Glauben an die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. (Quelle)

(10) Dativ2

a) Erlösung von Jesu Christo (ein Buchtitel von 1957 – Quelle)

b) die Wiederkehr und persönliche Erscheinung Jesu Christo mit seinen Heiligen und den Engeln seiner Macht auf die Erde. (in einem Lehrbuch von 1924 – Quelle)

(11) Akkusativ

a) in Jesum Christum wurde uns die Möglichkeit gegeben die [Ur]Sünde zu überwinden um dem Kreislauf von Tat und Tatnachfolge zu entkommen (Quelle) (wahrsch. ist in hier die lat. Präposition)

b) nicht das Seinige getan hat zur Erhaltung des Glaubens an Jesum Christum als Sohn Gottes. (1938, Quelle)

Während die Deklination in den anderen Kasus eher selten genutzt wird und es ziemlich schwierig war, einigermaßen aktuelle Beispielsätze zu finden, ist sie für den Genitiv extrem üblich. Mein Duden (1996) gibt Jesu Christi sogar als einzig möglichen Genitiv an, für Dativ und Akkusativ lässt er Alternativen offen.

Alte Kirchenlieder und Gebete sind eine wahre Fundgrube, dort gibt es sogar den Vokativ wie bei Lob sei dir, o Christe!3 Das ist ein Extrakasus zur Anrede, so etwas gibt es im Deutschen eigentlich überhaupt nicht.

Dass sich das Kirchendeutsch so verhält, ist aber nicht verwunderlich: Viele der Liedtexte, Gebete und auch die Bibelübersetzung selbst sind viele hundert Jahre alt und wurden meist kaum verändert weitergegeben. Da sie Vorbilder für weitere Textproduktion und auch die gesprochene Sprache waren, wurde die lateinische Flexion lange Zeit beibehalten. Bestimmt mitgeholfen hat auch die hohe Frequenz von Jesus Christus, denn bei Wörtern, die sehr oft benutzt werden, behält man Unregelmäßigkeiten eher bei als bei seltenen Wörtern. Und ist ja auch irgendwo cool, die zentrale Person ganz anders zu behandeln, auch sprachlich.

Aprilscherz aufgelöst

Besonders groß war die Ratelust nicht, nur acht Leser/innen haben sich auf eine Antwort eingelassen (zwei davon in einer Twitter-Diskussion, auf die mich einer der beiden netterweise aufmerksam gemacht hat). Hier die Lösungsvorschläge. Weiterlesen

Oma, Großvater, Näni, Groma (Verwandtschaftstrilogie Teil 3)

Die Verwandtschaftstrilogie endet mit etwas, das mich weniger plagt als vielmehr neugierig macht: In manchen Familien gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für die Großeltern, je nachdem, ob es die Eltern der Mutter oder des Vaters sind. Und auch sonst ist es spannend, zu welchen Strategien man greift, um die Großeltern auseinanderzuhalten.

Dazu kann man wenig Theoretisches sagen, weil es um Hausgebrauch geht – vom Grimmschen Wörterbuch und meinen üblichen Bibeln ist da nichts zu erwarten. Daher also gleich zu den Ergebnissen meiner Umfrage:

Unterscheidet Ihr in der Familie die Großeltern mütterlicher- und väterlicherseits? Falls ja, wie?

Wenn die einen Großeltern mit dem Nachnamen, die anderen mit dem Vornamen bezeichnet wurden (o.ä.), so wurde beides berücksichtigt. Es fehlt ein bißchen was an 51, weil manche nur “Name” schrieben, das habe ich mal weggelassen, weil etwas unspezifisch.

“Sonstiges” war übrigens ein schöner Fall, in dem die Großeltern nach der Körpergröße in große(r) und kleine(r) Oma/Opa unterschieden wurden.

Diejenigen, die wirklich durch verschiedene Bezeichnungen unterscheiden, finden sich hier noch einmal genauer:

Die “Sonstigen” :

- Oma/Opa vs. Groma/Gropa

- Oma/Opa vs. Großmama/Großpapa

- Omi/Opi vs. Ömi/Öpi

- Oma/Opa vs. Nana/Näni (Schweizer Einfluß)

Eni für ‘Großvater’ (und parallel gilt das auch alles für ‘Großmutter’) ist nach Müller (1979) bis ins 14. Jh. im kompletten süddeutschen Raum belegt, ganz besonders in der Schweiz und auch in Österreich. Um 1900 lebte das Wort als Neni/Näni/Endi(fatter) noch am Südostrand der deutschsprachigen Schweiz (Appenzell – Chur – Davos – Bosco Gurin), über die heutige Verbreitung habe ich zwar nichts gefunden, aber gestorben ist nicht. Die Form ist verwandt mit dem hochdeutschen Ahn, das einmal ‘Großvater’ hieß (vgl. hier).

Fun Fact: Mein Bruder und ich unterscheiden unsere Großmütter nach dem Vornamen (also Oma + Name) – als unsere Großväter noch lebten, wurden sie natürlich auch entsprechend unterschieden, allerdings nur wenn ganz explizit von ihnen die Rede war. Wenn es um das Großelternpaar ging, wurde immer die Bezeichnung für die Großmutter benutzt. Also “Wir fahren zur Oma X!” oder “Ich habe Geld von der Oma X bekommen!”.

So, das war’s mit der Verwandtschaftsumfrage. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei allen, die mir geantwortet haben!

Und hier zum Mitmachen:

Aktualisierung:

Wenn man selbst etwas in der Umfrage einträgt, erscheint nur eine Stimme für “other”. Die Antworten will ich Euch aber nicht vorenthalten:

- Oma Spitzname, Omi (2x)

- Omama/Opapa vs. Ama/Apa

Ein Kuddelmuddel: Die Großverwandten (Verwandtschaftstrilogie Teil 2)

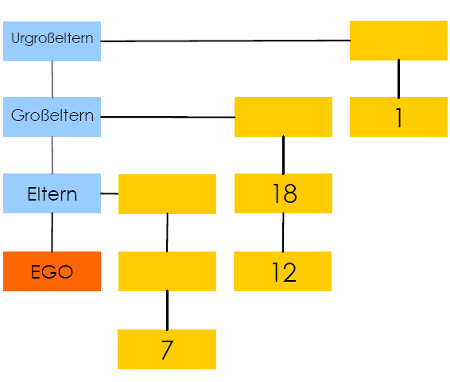

Mein Bruder und ich haben einige Großcousins und -kusinen. Wir meinen damit die Enkel der Geschwister unserer Großeltern – ganz besonders aus einer bestimmten Familie, weil wir mit den Kindern teilweise in die Schule gingen. Wir haben auch ein paar Großtanten und Großonkel, aber das sind nicht die Eltern der Großkusinen/-cousins, sondern deren Großeltern. Hm, seltsam. Wer sind denn dann die Kusinen oder Cousins unserer Eltern? Dafür haben wir keine Bezeichnungen, wahrscheinlich auch, weil sie in unserem Leben nie wirklich eine Rolle gespielt haben.

Großverwandte in Kristins Familie

Was sagen nun meine Versuchspersonen?

Großkusinen und ‑cousins

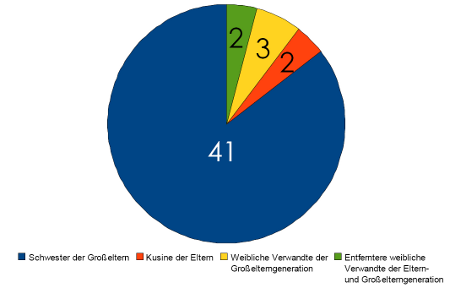

Was versteht Ihr unter “Großkusine”?

Es gab 13 Personen, die die Bezeichnung Großkusine nicht kannten und zusätzlich 3, die die Bezeichnung nie verwenden. Diese Antworten blieben unberücksichtigt. Manchmal wurden mehrere Möglichkeiten angegeben, die habe ich alle berücksichtigt. Ein schönes Synonym für Großkusine habe ich bei alldem auch noch gelernt: Cous-Cousine. Kennt das noch wer?

Eine Großkusine ist …

Ihr seht, der Kampf tobt in erster Linie zwischen den Kusinen der Eltern und deren Töchtern. Die VertreterInnen der Kusine-der-Eltern-Franktion argumentierten häufig damit, dass die Tochter der Großtante natürlich die Großkusine sein müsse.

Die VertreterInnen der Enkelin-der-Großtante-Franktion (wie ich) argumentierten hingegen damit, dass jemand, der mit -kusine bezeichnet wird, derselben Generation angehören müsse wie man selbst.

Besonders interessant fand ich zwei Antworten:

- “alle (weiblichen) Verwandten die ich zur meiner eigenen Generation zähle, und bei denen die Verwandtschaftsbeziehung weiter ist als Schwester/Kusine”

- “Ich wuerde mal sagen, dass Großkusinen bei mir all jene Verwandte sind, die irgendwie verwandt mit mir sind und noch dazu weiblich in meiner (groben) Altersklasse. Falls zu alt werden sie dann Grosstanten. Maennlich entsprechend.”

Diese beiden unterstützen die Enkelin-der-Großtante-Fraktion, sind aber noch radikaler: Die Großkusine ist einfach eine entfernte weibliche Verwandte gleichen Alters.

Viele Leute schrieben über ihren Gebrauch und setzten dazu, dass sie sich nicht sicher seien, ob sie das Wort richtig gebrauchten oder gar, dass sie sich sicher seien, dass sie es falsch gebrauchten. Ich glaube allerdings, dass es gar keinen eindeutigen Gebrauch gibt, und die Antworten bestärken mich darin. Ich kann Euch auch nur allen raten, Großcousin zu googlen und die diversen Forumsbeiträge dazu nachzulesen: Man fühlt sich wie bei Loriot! Auch alle angegebenen “Quellen” scheinen nur jeweils den persönliche Gebrauch der AutorInnen widerzuspiegeln.

Und für alle, die auch noch abstimmen wollen:

Großtanten und ‑onkel

Vorweg ein schneller Blick ins Deutsche Wörterbuch der Grimms, das einen älteren Sprachstand widergibt:

- grosztante, f., schwester des groszvaters oder der groszmutter

- groszbase, f., avita magna, soror avi [= Schwester des Großvaters]

- groszmuhme, f.: die grosmuhm matertera magna, aviae soror […] so viel als der grosze-mutter schwester

- groszonkel, m., was groszoheim

- groszoheim, m., avunculus magnus, aviae frater [= Bruder der Großmutter]

- groszvetter, m., patruus magnus, avi paterni vel materni frater [= Bruder des Großvaters]

Oh, diese Unsitte der lateinischen Umschreibungen in der Lexikographie! Ich habe sinngemäß übersetzt, nach diesem Wörterbuch.

Das ergibt folgendes Bild:

Dass danach unterschieden wird, ob es Geschwister der Großmutter oder des Großvaters sind, ähnelt dem Prinzip bei den Geschwistern der Eltern, das ich für das Alt- und Mittelhochdeutsche schon erläutert habe. Die Bezeichnungen wandern quasi eine Generation “nach oben” und werden mit Groß- versehen, also alles schön parallel. (Großcousin(e) findet sich bei den Grimms überhaupt nicht, nicht einmal für Cousin(e) gibt es einen Eintrag – letztere tauchen aber wenigstens gelegentlich in Beispielsätzen auf.)

Das damals gezeichnete Bild gilt, mit den Bezeichnungen Großtante und -onkel, heute noch immer. Meine Versuchspersonen waren sich hier viel, viel einiger:

Was [versteht Ihr] unter “Großtante”?

Vielleicht nicht so seltsam, dass hier alles viel klarer scheint – die Bezeichnung scheint es ja auch schon viel länger zu geben, wenn man sich danach richtet, dass das Grimmsche Wörterbuch sie, im Gegensatz zu Großkusinen und ‑cousins, kennt.

Wie bei Tante und Onkel auch, erwähnen hier manche, dass auch die Ehepartnerinnen der entsprechenden männlichen Person Großtanten sein können, das habe ich aber nicht systematisch verfolgt.

Und für weitere Abstimmungen:

April, April

Wie schon in den letzten zwei Jahren habe ich auch heute einen Aprilscherz zwischen drei wahren Geschichten versteckt. Wer findet ihn (ohne zu googeln)? Weiterlesen

… der weiß nicht, was er will

Willkommen im April! Ich hoffe, Euch macht heute keiner zum Aprillsnarren:

APRILLSNARR, m. poisson d’avril, engl. april’s fool, aprilfool: selbst die übrigen, die man hier als lächerlich hintergangne aprilsnarren (dupes) bezeichnet. GÖTHE 46, 161. im nördlichen England sagt man aprilgouk, aprilsgauch, kukuk. BRAND popular antiquities ed. Halliwell. Lond. 1848. 1, 139.

Interessant, dass es das Wort heute gar nicht mehr gibt, dafür aber den Aprilscherz. Eine kurze Recherche im DWDS fördert letzteren in den letzten hundert Jahren 49-mal zutage, ersteren hingegen überhaupt nicht. Im W‑Archiv der geschriebenen Sprache von Cosmas-II gibt grade mal es einen Aprilsnarren, allerdings in einem Liedtitel (und den Aprilscherz 1039-mal).

Meyers Großes Konversations-Lexikon von 1905 kennt den Aprilsnarren noch (dafür den -scherz nicht), so lange kann sein Tod also nicht her sein:

Aprilsnarr, Spottname eines »in den April Geschickten«.

Wann ist der Narr also verschwunden und der Scherz aufgetaucht? Haben die beiden sich gegenseitig abgelöst? Oder ist der Narr gar nicht tot, sondern nur extrem selten? So viele Fragen …

Egal wie – auf einen guten April! Ohne sein Wetter:

- APRILLENWETTER, m. herrengunst und aprillenwetter sind veränderlich; aprillenwetter, männerschwüre. FR. MÜLLER 1, 292.

- APRILLENZEIT, f.

dein liebster war ein junges blut,

und junges blut hegt wankelmut

wie die aprillenzeit.

BÜRGER 47a.

Von meiner Tante der Mann (Verwandtschaftstrilogie Teil 1)

Wegen meiner Verwandtschaftshausarbeit habe ich mich in der letzten Zeit viel, viel, viel mit Verwandtschaftsbezeichnungen beschäftigt. Dabei gibt es ein paar Dinge, die mich schon immer plagen:

- Ehepartner von Tanten und Onkel

- Großkusinen und Großcousins / Großtanten und Großonkel

- Großeltern mütter- und väterlicherseits

Zu jedem der Punkte will ich in einem eigenen Beitrag ein bißchen was erklären, und dann werden ich pseudo-empirisch: Ich habe eine Umfrage gemacht! Die Ergebnisse baue ich ein, wo sie passen, aber sie sind natürlich nicht statistisch signifikant oder sonstwie ernstzunehmen. Meine Versuchspersonen waren 51 deutsche Studierende/AkademikerInnen (27w/24m), alle mit deutscher Muttersprache1, einige wenige zweisprachig, Altersdurchschnitt 28,4 Jahre.

Mit den Ehepartnern der Tanten und Onkel geht es los:

Die meisten Menschen, die ich kenne, bezeichnen die Ehepartner ihrer Tanten/Onkel ebenfalls als Tante/Onkel. Als Kind fand ich das unmöglich, Heiratsverwandtschaft hatte unter dieser Bezeichnung nichts für mich zu suchen. Aber was ist die Alternative? Jedes Mal zu sagen “Ach übrigens, mein angeheirateter Onkel hat sich gestern zusammen mit dem Mann meiner Tante betrunken” ist ziemlich umständlich, und umständliche Formulierungen umgeht man ja gerne, vor allem bei so hochfrequenten Verwendungen wie meinem Beispielsatz.

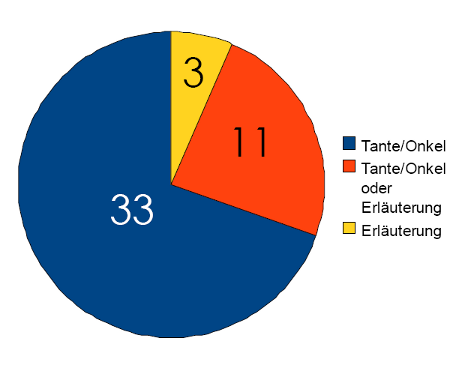

Die Wahl, vor der man steht, ist also sich a) präzise oder b) kurz auszudrücken. Kurz ist die natürlichere Wahl. Das zeigt auch das Umfrageergebnis:

Im Gespräch mit Dritten, wie bezeichnet Ihr die Ehefrau Eueres Onkels und wie den Ehemann Euerer Tante?

33 Personen wählten die kürzeste Möglichkeit und bezeichnen die Ehepartner ebenfalls als Tante und Onkel. Zwei besonders spannende Details:

- Eine Person bezeichnet dann nur angeheiratete Tanten/Onkels als Tante/Onkel, wenn die Eheschließung vor ihrer Geburt stattgefunden hat.

- Jemand bezeichnet die ihm sympathischeren und näherstehenden Ehepartner als Tante/Onkel, die weniger sympathischen/entfernteren als Frau von Onkel, Mann von Tante.

Die 11 Personen, die manchmal Tante/Onkel und manchmal Umschreibungen gebrauchen, verweisen meist auf das Kommunikationsziel. Nur wenn ein Mißverständnis droht, greifen sie zur Erläuterung. (Nur drei Personen gaben an, beides austauschbar zu gebrauchen.)

Die 3 Personen, die Erläuterungen bevorzugen, wählen Formulierungen wie “der Mann meiner Tante”, “mein angeheirateter Onkel” oder “mein Onkel, der Mann meiner Tante”.

Es gibt übrigens ein schönes Buch, Comutter, Papi und Lebensabschnittsgefährte von Helen Christen, in dem die neueren Entwicklungen in der Benennung und der Anrede von Verwandten und Ich-weiß-nicht-so-recht-ob-Verwandten untersucht werden. Ich habe es vor Ewigkeiten mal angelesen und komme grade nicht dran, aber wenn ich es das nächste Mal in den Händen halte, schaue ich, ob sich davon nicht etwas für das Schplock eignet.

Für alle, die nicht Teil meiner exklusiven Umfrage sein konnten, gibt’s jetzt noch die Möglichkeit, was zu sagen. Bitte nur einmal abstimmen:

Wortarten (Teil 1): „Tuwörter“

Auf dem Schulweg heute morgen.

Meine Tochter: Papa, wir nehmen jetzt endlich die Wortarten durch.

(Sie hatte schon ungeduldig darauf gewartet, seit ich ihr irgendwann einmal erklärt habe, dass manche Wörter großgeschrieben werden, weil sie zu einer bestimmten Wortart gehören).

Ich: Na endlich! Und welche Wortart habt ihr gestern kennengelernt?

Sie: Tuwörter.

Oh, nein. Lehrer tun also heutzutage immernoch so, als könne man Wortarten an ihrer Bedeutung erkennen? Bei uns hießen Verben damals Tätigkeitswörter, aber irgendwie hatte ich gehofft, dass sich in den letzten dreißig Jahren in dieser Hinsicht etwas getan hätte. Weiterlesen

Japaner kein Ch-Champion?

Das BILDblog hat heute einen Beitrag veröffentlicht, in dem es um fehlerhafte Wortersetzungen in der Bild geht. Einer der Artikel handelt von einem Japaner namens Hasebe, der bei Wolfsburg Fußball spielt. Bild schreibt zu seiner deutschen Aussprache:

Mittelfeldmann Makoto Hasebe (25) kann das “ch” nicht aussprechen, z.B. also Champions League. Sein Dolmetscher Yunpei Yamamori: “Diesen Laut gibt es im Japanischen nicht.” Stattdessen kommt bei ihm immer ein “F”.

Seltsam, denkt man sich – das <ch> in Champions League wird doch als tsch (IPA: [tʃ]) ausgesprochen, und mit diesem Laut sollten JapanerInnen eigentlich kein großes Problem haben, besitzen sie doch einen, der ausreichend ähnlich klingt, das [ʨ]. Urteilt selbst – wer keine Sprache mit diesem Laut spricht, wird ihn ziemlich sicher für ein [tʃ] halten: お茶 ocha ‘Tee’ (auf das dritte Wort von oben klicken).

Lesen wir mal weiter …

Das Sprachproblem amüsierte die Mannschaft beim Frühstück. Hasebe bestellt “Grape-FruFFt” statt “Grape-FruCHt”.

Der Verdacht bestätigt sich: Es ist gar nicht der [tʃ]-Laut gemeint, sondern der [χ]-Laut. Also das, was in deutschen Wörtern als <ch> geschrieben wird, nicht das, was in englischen Wörtern als <ch> geschrieben wird. Oder sprechen die Bildredakteure etwa Champion wie Chemie aus?

Den [χ]-Laut, wie er in Grapefrucht (was ich eh nur als Grapefruit oder Pampelmuse kenne) vorkommt, existiert im Japanischen tatsächlich nicht.1

Wie kommt es jetzt aber zum [f]?

Im Japanischen gibt es fünf Vokale, die (fast) immer auf einen Konsonanten folgen. So entstehen z.B. die Silben ha, hi, ho, he, hu. Das u ist aber kein [u] wie im Deutschen, der Laut klingt etwas anders. Man notiert ihn in IPA als [ɯ] und er klingt wie ein [u] wenn man dabei die Lippen nicht rundet. Wenn [h] vor diesem Laut steht, wird es zu einer Art [f] – ganz genau zu einem [ɸ]. Nah genug an [f] dran, um ihn dafür zu verwenden (wie auch schon mit [ʨ] und [tʃ]).

[ɸ] kommt also eigentlich nur vor [ɯ] vor. Trotzdem kann Herr Hasebe es auch anderswo im Wort aussprechen, z.B. bei Grapefruɸt, wo er das [χ], das seine Sprache nicht hat, durch das [ɸ] ersetzt, weil es einigermaßen ähnlich klingt.

[ɸ] kommt also eigentlich nur vor [ɯ] vor. Trotzdem kann Herr Hasebe es auch anderswo im Wort aussprechen, z.B. bei Grapefruɸt, wo er das [χ], das seine Sprache nicht hat, durch das [ɸ] ersetzt, weil es einigermaßen ähnlich klingt.

Wie kam es also zur Champions League? Ich vermute2, dass Bild das Wort nur deshalb gewählt hat, weil es aus dem Bereich Fußball kommt und es vielleicht lustig klingt, dass ein Fußballer ein so wichtiges Wort nicht aussprechen kann. Man ging also einfach nach dem vermeintlichen Prinzip “Was gleich geschrieben wird, wird auch gleich ausgesprochen” und ersetzte den wirklichen Aussprachefehler bei Grapefrucht durch den eingebildeten bei Champions League.

Dass Hasebe weder das [tʃ] noch das [χ] aussprechen können soll, erscheint mir extrem unwahrscheinlich. Oder sagt er nicht nur Grapefruft, sondern auch Fambions League?