Es entsteht vielleicht manchmal der Eindruck, ich würde das Einstreuen englischen Wortguts in deutschsprachigen Zusammenhängen immer und überall gutheißen. Das ist nicht der Fall: Mir geht es bei der Beobachtung dieses Phänomens überhaupt nicht darum, ob ich es „gut“ oder „schlecht“ finde, sondern darum, ob es die deutsche Sprache bedroht (tut es nicht), was für Motive dahinterstehen (sicher keine Scham der deutschen Sprache gegenüber) und was für kommunikative Wirkungen damit erzielt werden. Weiterlesen

Archiv für das Jahr: 2009

[Buchtipp] Vernäht und zugeflixt!

Ich hatte gehofft, diese Woche noch etwas Spannendes schreiben zu können – geplant sind z.B. noch ein, zwei Beiträge zu Verwandtschaftssystemen. Da jetzt aber meine Hausarbeit über selbige in den letzten Zügen liegt und morgen fertig werden soll, gibt’s nur einen schnellen Buchtipp.

Bereits letztes Jahr erschienen, ist “Verflixt und … Vernäht und zugeflixt! Von Versprechern, Flüchen, Dialekten & Co.” von Ilse Achilles und Gerda Pighin zwar kein Geheimtipp mehr, aber empfohlen werden muss es dennoch noch – vor allem denjenigen unter Euch, die nicht aus der Linguistikecke kommen.

Bereits letztes Jahr erschienen, ist “Verflixt und … Vernäht und zugeflixt! Von Versprechern, Flüchen, Dialekten & Co.” von Ilse Achilles und Gerda Pighin zwar kein Geheimtipp mehr, aber empfohlen werden muss es dennoch noch – vor allem denjenigen unter Euch, die nicht aus der Linguistikecke kommen.

Ziel des Projektes war es, SprachwissenschaftlerInnen und interessierte Laien zusammenzubringen, ein populärwissenschaftliches Buch mit Anspruch über Sprache zu schreiben. In elf Kapiteln stellen die Autorinnen verschiedene Themen vor, die die Sprachwissenschaft beschäftigen. Jedes Kapitel hat eine Art “Paten” aus der akademischen Welt – Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler lieferten die Informationen, die Autorinnen machen sie angenehm lesbar. Es geht z.B. um Sprachwandel, Jugendsprache, Dialekte, Rechtschreibung, Sprachenlernen, Bilingualismus, Fremdwörter, Flüche, Versprecher, Gebärdensprache und Computerlinguistik.

Sprache ist ja so ein Thema, bei dem es unglaublich viele selbsternannte Experten gibt – dass man aber auch populärwissenschaftlich schreiben kann, ohne in die üblichen Schimpftiraden über die Verlotterung der Sprache, Denglisch und die Rechtschreibreform zu verfallen, wird hier unter Beweis gestellt. Wer sich bisher noch nicht mit Sprachwissenschaft beschäftigt hat, wird in diesem Büchlein einen wunderbaren Einstieg finden und entdecken, dass man über Sprache auch ganz, ganz anders denken und urteilen kann, als das normalerweise geschieht.

Hättet Ihr übrigens erraten, dass die Autorinnen für Frauenzeitschriften schreiben oder geschrieben haben?

“Wir haben umlernen müssen,” sagt Steinbach, ein hochgewachsener Mann, mit kräftigem Haar und angenehmem Lachen.

Nie im Leben, ne?

Closed Minds on Open Access

Bernd „Krimileser“ Kochanowski hat mich per Email auf eine Initiative des Heidelberger Literaturwissenschaftlers Roland Reuß hingewiesen, die so dumm (oder so hinterhältig) ist, dass „Pro Reli“ dagegen fast schon vernünftig etwas weniger dumm und hinterhältig wirkt.

Reuß mag ganz offensichtlich den freien Austausch von Ideen nicht, der das Herzblut des kulturellen und wissenschaftlichen Diskurses ist. Für ihn muss alle Literatur und alles Wissen unter der Kontrolle kommerzieller Verlage stehen, und diese Verlage sollen dafür sorgen, dass der Zugang zu den von ihnen kontrollierten Inhalten so schwierig wie möglich ist. Weiterlesen

Beitragsersuche und selbsterfüllende Wikipediaeinträge

Ein sehr merkwürdiges Wort geistert durch meine Bitte um eine deutsche Alternative zum Call for Papers: das Wort Beitragsersuch. Es stammt aus der Wikipedia, wo es im Eintrag zu Call for Papers als deutsche Übersetzung angegeben wird.

Anders als viele meiner Kollegen bin ich der Meinung, dass die deutschsprachige Wikipedia grundsätzlich eine zuverlässige Quelle darstellt. Fehler werden schnell korrigiert und wenn mal ein Artikel überlebt, der inhaltlich nichts taugt, erkennt man den normalerweise auf den ersten Blick an formalen Mängeln.

Aber in diesem Fall hat jemand die Wikipedia manipuliert: Weiterlesen

Wort gesucht

Ich will nicht von meiner von einigen so heiß ersehnten Rückkehr zu enger fachwissenschaftlichen Beiträgen ablenken (enjoy them while they last…) und erwarte nach wie vor Beschreibungen von selbst beobachteten metaphorischen Gesten.

Aber ich will heute auch einmal Aktion Lebendiges Deutsch spielen, denn es gibt Begriffe, für die wäre eine griffige deutsche Entsprechung wirklich sinnvoll für die hätte ich aus völlig individuellen Geschmackspräferenzen gerne eine deutsche Entsprechung: Weiterlesen

Metaphorische Gestik

Ein kurzer Hinweis: Mein Münchner Kollege Hans-Jörg Schmid spricht in der Süddeutschen Zeitung vom Samstag und in der BR-Sendung „Sozusagen“ vom 6. März allgemeinverständlich und auf dem Stand der Forschung über Metaphern. Weiterlesen

Fragen an das Internet beantwortet

WordPress verfügt über eine elende Statistikfunktion, die man stundenlang sinnlos anstarren kann. Um die vergeudete Zeit etwas zu rechtfertigen, will ich ein paar “Fragen” beantworten, die über Suchanfragen zum Schplock geleitet wurden, wo dann zwar die Suchwörter, nicht aber die Antworten vorhanden waren.

schmettern ethymologisch (12.3.2009)

Wahrscheinlich ist es ein lautmalerisches Wort, das irgendwie mit mittelhochdeutschem smîzen ‘streichen, schmieren’ (das ist die Vorform von schmeißen) und niederdeutschem schmaddern ‘schmieren’ verwandt ist.

Im Mittelhochdeutschen hieß es smetern und hatte die Bedeutung ‘klappern, schwatzen’. Das Wort hat ab dem 16. Jahrhundert die Bedeutung ‘mit Geräusch hinschleudern’, man musste also immer etwas schmettern. Später dann brauchte das Verb kein Objekt mehr, es bezeichnet seither eher die Tatsache, dass etwas einen ‘krachenden Schall’ verursacht. Wenn man ein Objekt verwenden will, benutzt man hinschmettern.

Danke übrigens für die Inspiration mit ethymologisch!

eichhörnchen etymologisch (22.3.2009)

Volltreffer – eine Volksetymologie! Klassischer Fall für Olschansky: Schon im Althochdeutschen hat man das Wort als Zusammensetzung aus Eiche und Horn analysiert (eihhorno), dabei geht es eigentlich auf das germanische Wort *aikurna- zurück, was die indogermanische Wurzel *aig- beinhaltet, ‘sich heftig bewegen, schwingen’.

Obwohl also etymologisch von einem Horn nicht die Rede sein kann, wurde das Wort Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer generellen Bezeichnung für alle verwandten Nagetiere der Famile Sciuridae wie z.B. Baumhörnchen, Erdhörnchen, Flughörnchen.

paumen hochdeutsch (19.3.2009)

Wahrscheinlich geht es hier um eine alte dialektale Form des Wortes Bäume. Zu Beginn der althochdeutschen Zeit gab es die sogenannte “Zweite Lautverschiebung”, und ein Teil davon, die “Medienverschiebung”, veränderte die westgermanischen Laute b, d und g.

- [d] wurde zu [t], das sieht man z.B. an Wörtern wie Tag, auf Englisch day, weil das Englische keine Zweite Lautverschiebung hatte. Es gibt noch massenhaft weitere Beispiele (Tochter – daughter, Tor – door, Tier – deer, …).

- [b] und [g] blieben im Hochdeutschen weiterhin [b] und [g] – verglichen mit dem Englischen ist also kein Unterschied festzustellen: Buch – book, Bier – beer, gut – good, grau – grey, …

Im Altoberdeutschen aber, vor allem im Altbairischen, wurde teilweise [b] > [p] und [g] > [k]. (Es ist aber zumindest in der Schreibung nicht konsequent durchgeführt, oft stehen auch <b> und <g>.) Wir finden in altbairischen Texten also Wörter wie perg ‘Berg’, kot ‘Gott’ und paum, ‘Baum’. Hier ist z.B. ein Ausschnitt aus dem Wessobrunner Gebet, dessen Entstehung auf ca. 790 geschätzt wird:

Dat gafregin ih mit firahim firiuuizzo meista,

dat ero ni uuas noh ûfhimil,

noh paum nihheinîg noh pereg ni uuas,

ni suigli sterro nohheinîg noh sunna ni scein,

noh mâno ni liuhta noh der mâręo sêo.

Dô dâr niuuiht ni uuas enteo ni uuenteo

enti dô uuas der eino almahtîco cot, …

(Text nach TITUS)

“Das habe ich bei den Menschen als größtes Wunder erfahren: dass es die Erde nicht gab und nicht den Himmel, es gab nicht den Baum und auch nicht den Berg, es schien nicht ein einziger Stern, nicht die Sonne, es leuchtete weder der Mond noch die glänzende See. Als es da also nichts gab, was man als Anfang oder Ende hätte verstehen können, gab es schon lange den einen, allmächtigen Gott, …” (Übersetzung aus Nübling 2006:23)

Und im Grimmschen Wörterbuch gibt es einige Beispiele für paumen:

- FRUCHTTRÄGERLEIN, n. fruchtknospe, bei MEGENBERG 93, 15: (vor dem blitz) verhüllet diu nâtûr diu fruhttragerlein, daჳ sint die frühtigen knödel (knötchen) auf den paumen, mit pletern, sam dâ ain amme ir kint verhüllet mit windeln.

- FÜRBASZ , adv. weiter, weiter fort. […] STEINHÖWEL (1487) 64; doch nach langem seinen bedunken in gůt dauchte, seytmal er der finster nacht halben nitt fürpasz mochte, auf einen paumen ze steigen.

- NACHSPÜREN, verb.1) intransitiv, spürend folgen, aufzuspüren (zu erforschen, zu ergründen) suchen […] die aichhörnlein loffen / auf den paumen, der ich keim kund / nach-spüren, weil ich het kein hund. H. SACHS 4, 286, 8 K.

So. Auf die nächsten Suchanfragen ist das Schplock vorbereitet!

Noch mal Steinbrück

Jens hat in den Kommentaren zum letzten Beitrag schon darauf hingewiesen, aber hier noch einmal für alle. Während der Schweizer Verteidigungsminister aus Protest gegen Steinbrücks Indianervergleich seinen dienstlichen Mercedes zurückgibt (ich würde ihn nehmen!) und in Zukunft mit einem Renault Espace vorfährt (kann man den genauso gut panzern?), beginnen nun auch die Indianer, sich gegen den Vergleich zu verwahren — mit treffsicheren Argumenten: Weiterlesen

Kavallerist Steinbrück

Unser Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hat ja in den letzten Tagen die diplomatischen Beziehungen zu unserem Nachbarland Schweiz stark belastet. Im Schweizer Fernsehen gab er am 14. März auf die Frage nach einer „Schwarzen Liste“ von Steueroasen folgende, mehrfach denkwürdige Antwort (Video hier): Weiterlesen

… wie meine Muhme, die berühmte Schlange.

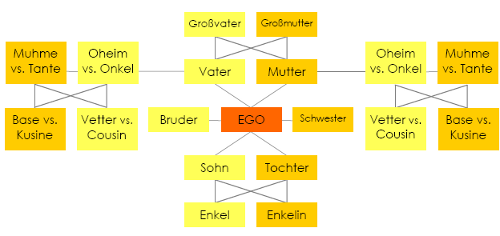

Von meiner Germanistik-Verwandtschaftshausarbeit sind ein paar Bröckchen fürs Schplock abgefallen. Es geht um den Wandel der Typologie von Verwandtschaftssystemen – also nicht darum, wie sich einzelne Wörter verändern (wobei ich darauf auch ein wenig eingehen will), sondern darum, wie sich komplette Systeme verändern. Und da kann sich erstaunlich viel tun. Ich will heute nur auf einen kleinen Teilaspekt eingehen, der die Elterngeneration (auch G+1 genannt) betrifft.

Dort werden im heutigen Deutsch zwischen Blutsverwandten zwei Unterscheidungen getroffen:

- Frau oder Mann? Mutter, Tante vs. Vater, Onkel

- In direkter Linie verwandt oder nicht? Vater, Mutter vs. Tante, Onkel

“Da drang ein Dutzend Anverwandten / Herein, ein wahrer Menschenstrom!”

Im Althochdeutschen gab es noch eine weitere Unterscheidung:

- Frau oder Mann? muoter, muoma, basa vs. fater, fetiro, oheim

- In direkter Linie verwandt oder nicht? muoter, fater vs. muoma, basa, fetiro, oheim

- Mütterlicherseits oder väterlicherseits? muoma, oheim vs. basa, fetiro

Die vier Bezeichnungen für die Geschwister der Eltern lauteten also:

(1) muoma ‘Schwester der Mutter’

(2) basa ‘Schwester des Vaters’

(3) fetiro ‘Bruder des Vaters’

(4) oheim ‘Bruder der Mutter’

Und hier für Leute, die es lieber visuell haben:

Ahd. Verwandtschaftssystem nach Nübling et al. (2006)

Ein solches System nennt man auch bifurcate collateral type.

“Da kamen Brüder, guckten Tanten, …”

Die Unterscheidung mütterlicherseits/väterlicherseits ist heute also verschwunden. Wenn man sich die Wörter anschaut, dann kommen sie einem aber alle noch bekannt vor. Wie kommt’s?

In meiner Abbildung habe ich die Cousins und Kusinen unterschlagen. Die gab es in althochdeutscher Zeit natürlich auch schon, unter anderem Namen. Wahrscheinlich hießen sie muomensun etc., waren also zusammengesetzte Bezeichnungen – besonders viele Quellen gibt es aber nicht gerade, ich habe nur einen Aufsatz von 1900 gefunden, der die Formen erwähnt, die meisten Darstellungen lassen sie einfach weg.

Schließlich kam es zu einem Bedeutungswandel. In einem ersten Schritt begann man, die Bezeichnungen für die Geschwister der Eltern auch für deren Kinder zu verwenden – die Tochter von Base oder Vetter (wir sind jetzt schon im Frühneuhochdeutschen!) wurde auch zur Base, der Sohn von Oheim und Muhme auch zum Oheim, etc. Die Bezeichnungen hatten jetzt also zwei Bedeutungen. Nach einem wilden Kuddelmuddel einigten sich die Begriffe dann endlich: Oheim und Muhme durften Bruder oder Schwester der Eltern bezeichnen, egal auf welcher Seite, und Base und Vetter bekamen den Job, deren Kinder zu übernehmen. Damit sind wir typologisch bei unserem heutigen System angelangt: Es wird zwar unterschieden, ob Schwester oder Bruder der Eltern, aber nicht von welcher Seite. Das nennt man auch lineal type. Von da an gab es nur noch auf der Wortebene Veränderungen:

“… Da stand ein Vetter und ein Ohm!”

Der Familiensegen stand bald schon wieder schief: Muhme und Oheim bekamen harte Konkurrenz, die neumodischen Bezeichnungen Tante und Onkel, aus dem Französischen entlehnt, machten sich ab Mitte des 17./Anfang des 18. Jahrhunderts breit. Ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts war die Schlacht dann geschlagen, Tante und Onkel gingen siegreich hervor.

Auch Base und Vetter hatten zwischenzeitlich keine Ruhe gefunden, Anfang bis Mitte des 17. Jahrhunderts kamen Cousine und Cousin zu Besuch, und es gefiel ihnen so gut, dass sie blieben. Die Base warf Mitte des 20. Jahrhunderts das Handtuch, der Vetter führt noch Rückzugsgefechte.

(Früh-)Neuhochdeutsches Verwandtschaftssystem

Im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache habe ich mal ein bißchen herumprobiert, in der Hoffnung, den Niedergang von Muhme, Oheim, Base und Vetter sichtbar machen zu können. Base musste ich gleich rauswerfen, da waren zu viele Treffer mit der chemischen Bedeutung drunter. Muhme hatte kaum Treffer, Oheim und Vetter gingen so. Hier mal exemplarisch der Oheim – aufgrund der geringen Trefferzahl ist das Diagramm aber nur dazu geeignet, einen groben Eindruck zu bekommen:

Den Aufstieg von Onkel, Tante, Cousin und Kusine kann man leider nicht nachverfolgen, zumindest sehen die Unterschiede für mich völlig insignifikant aus. An den Zahlen kann man im Vergleich aber ganz gut sehen, welche Form sich durchgesetzt hat, nur eine Zunahme ist eben nicht erkennbar. Hier der Onkel1: