Wegen meiner Verwandtschaftshausarbeit habe ich mich in der letzten Zeit viel, viel, viel mit Verwandtschaftsbezeichnungen beschäftigt. Dabei gibt es ein paar Dinge, die mich schon immer plagen:

- Ehepartner von Tanten und Onkel

- Großkusinen und Großcousins / Großtanten und Großonkel

- Großeltern mütter- und väterlicherseits

Zu jedem der Punkte will ich in einem eigenen Beitrag ein bißchen was erklären, und dann werden ich pseudo-empirisch: Ich habe eine Umfrage gemacht! Die Ergebnisse baue ich ein, wo sie passen, aber sie sind natürlich nicht statistisch signifikant oder sonstwie ernstzunehmen. Meine Versuchspersonen waren 51 deutsche Studierende/AkademikerInnen (27w/24m), alle mit deutscher Muttersprache1, einige wenige zweisprachig, Altersdurchschnitt 28,4 Jahre.

Mit den Ehepartnern der Tanten und Onkel geht es los:

Die meisten Menschen, die ich kenne, bezeichnen die Ehepartner ihrer Tanten/Onkel ebenfalls als Tante/Onkel. Als Kind fand ich das unmöglich, Heiratsverwandtschaft hatte unter dieser Bezeichnung nichts für mich zu suchen. Aber was ist die Alternative? Jedes Mal zu sagen “Ach übrigens, mein angeheirateter Onkel hat sich gestern zusammen mit dem Mann meiner Tante betrunken” ist ziemlich umständlich, und umständliche Formulierungen umgeht man ja gerne, vor allem bei so hochfrequenten Verwendungen wie meinem Beispielsatz.

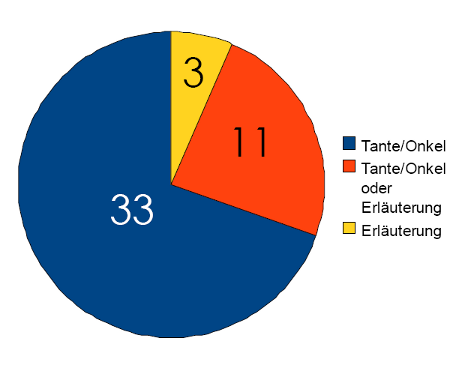

Die Wahl, vor der man steht, ist also sich a) präzise oder b) kurz auszudrücken. Kurz ist die natürlichere Wahl. Das zeigt auch das Umfrageergebnis:

Im Gespräch mit Dritten, wie bezeichnet Ihr die Ehefrau Eueres Onkels und wie den Ehemann Euerer Tante?

33 Personen wählten die kürzeste Möglichkeit und bezeichnen die Ehepartner ebenfalls als Tante und Onkel. Zwei besonders spannende Details:

- Eine Person bezeichnet dann nur angeheiratete Tanten/Onkels als Tante/Onkel, wenn die Eheschließung vor ihrer Geburt stattgefunden hat.

- Jemand bezeichnet die ihm sympathischeren und näherstehenden Ehepartner als Tante/Onkel, die weniger sympathischen/entfernteren als Frau von Onkel, Mann von Tante.

Die 11 Personen, die manchmal Tante/Onkel und manchmal Umschreibungen gebrauchen, verweisen meist auf das Kommunikationsziel. Nur wenn ein Mißverständnis droht, greifen sie zur Erläuterung. (Nur drei Personen gaben an, beides austauschbar zu gebrauchen.)

Die 3 Personen, die Erläuterungen bevorzugen, wählen Formulierungen wie “der Mann meiner Tante”, “mein angeheirateter Onkel” oder “mein Onkel, der Mann meiner Tante”.

Es gibt übrigens ein schönes Buch, Comutter, Papi und Lebensabschnittsgefährte von Helen Christen, in dem die neueren Entwicklungen in der Benennung und der Anrede von Verwandten und Ich-weiß-nicht-so-recht-ob-Verwandten untersucht werden. Ich habe es vor Ewigkeiten mal angelesen und komme grade nicht dran, aber wenn ich es das nächste Mal in den Händen halte, schaue ich, ob sich davon nicht etwas für das Schplock eignet.

Für alle, die nicht Teil meiner exklusiven Umfrage sein konnten, gibt’s jetzt noch die Möglichkeit, was zu sagen. Bitte nur einmal abstimmen:

[ɸ] kommt also eigentlich nur vor [ɯ] vor. Trotzdem kann Herr Hasebe es auch anderswo im Wort aussprechen, z.B. bei Grapefruɸt, wo er das [χ], das seine Sprache nicht hat, durch das [ɸ] ersetzt, weil es einigermaßen ähnlich klingt.

[ɸ] kommt also eigentlich nur vor [ɯ] vor. Trotzdem kann Herr Hasebe es auch anderswo im Wort aussprechen, z.B. bei Grapefruɸt, wo er das [χ], das seine Sprache nicht hat, durch das [ɸ] ersetzt, weil es einigermaßen ähnlich klingt. Bereits letztes Jahr erschienen, ist “

Bereits letztes Jahr erschienen, ist “